当两位一模一样主持人出现在同一场活动上会是什么景象?

在10月13日召开的第二届中国广电媒体融合发展大会省级广电创新运营峰会上,北京广播电视台发布了中国首个广播级智能交互-真人数字人“时间小妮”,屏幕中的“时间小妮”与在现场的北京广播电视台主持人春妮就共同组成了这一奇观。

数字人产品在主流媒体上登场似乎已经算不上新鲜事了,但本次发布的“时间小妮”却又大不相同。以往,其他主流媒体生产的数字人产品多集中在虚拟主播领域,而“时间小妮”则侧重于用户服务功能,以人工智能和情景对话的形式为用户奉上贴心服务。未来,“时间小妮”将应用在北京时间APP上,为其添筑更加强大的服务功能。

而将当家主持人春妮的形象进行虚拟化开发,北京时间APP也是在进一步盘活北京广播电视台内的资源,为自有主持人打造品牌,开发成独有IP。当数字虚拟形象成为品牌代言后,“北京时间”自有的IP价值将得到更好沉淀。

“时间小妮”可以看作是北京时间APP在用户服务和运营创新上的一个缩影。正如北京广播电视台党组成员、副总编辑艾冬云在峰会上发表主题发言时所指出的,要“着力将我们的新媒体旗舰‘北京时间’打造成首都媒体与广大用户的连接者、主流价值的传播者、贴近群众的服务者”,自上线以来,北京时间APP一直依托北京广播电视台固有资源,以移动优势强化融媒体平台的服务属性,为省级媒体融合创新提供了有关运营方面的北京智慧、北京思路。

对于传统主流媒体而言,如何找准融合定位,如何寻清融合方向是融合过程中的必修课。北京广播电视台融媒体中心主任兼北京新媒体集团总经理、“北京时间”总经理潘全心介绍,北京时间APP致力于“打造成为融合新闻资讯、政务通达与民生服务于一体的新型主流媒体,成为为全网用户提供综合服务的智慧融媒体平台,按照‘内容+服务’的模式,建设首都权威的新闻信息资讯和城市生活服务移动视听平台。”

“内容+服务”两大功能之中,内容是新型主流媒体的核心竞争力,也是其基础功能。作为北京广播电视台新媒体重要平台,北京时间APP整合台中内容资源,令用户可以在一个平台上观览、听闻北京广播电视台的各类节目,获知不止于北京的大事小情。

将电视广播内容直播上网,已然是各大融媒体客户端的常规操作,而北京时间向前一步,将信息内容归类,以算法为用户进行新闻策展。在开屏首页上,精选、快讯、学党史、冬奥、法治、味道、金融等十余个频道展示不同领域的实时信息,依据算法的精准推荐,北京时间APP帮助用户快速了解天下事、身边情。在这里,信息被集中展览,用户可以实现对北京及其他地区重要信息的“一站式购齐”。

信息不能止于丰富,优质也是融媒信息的必备特点,北京时间APP依托首都独有资源不断进行内容质量把关和形式创新。

移动传播时代,优质短视频内容已然成为刚需,北京时间顺应融媒趋势创立“时间视频”的短视频品牌,凭借着快、深、广、暖、融的发展特点,迅速在泛资讯短视频领域脱颖而出。目前,“时间视频”每周均有播放量超千万的爆款内容,如《#牺牲边防英雄肖思远父亲追忆儿子#:原计划今年春节结婚,婚房都装修好了》播放量达1200余万,这既为“时间视频”奠定了品牌形象,也凸显了北京广播电视台在媒体融合领域的实力与视野。

近年来,直播在互联网视听内容中的地位愈发重要,而广电媒体恰恰最擅长生产直播内容。依托首都优势,北京时间策划了一系列大型融媒体直播活动,如今年7月1日,北京时间于零时推出“七·一”24小时融媒体多角度全景式直播《奋斗百年 同心向党》在内容运营上进行了视角的优化,把天安门广场上四个不同角度的机位直接回传到客户端,用24小时连续直播的方式与同类型报道形成差异,持续激发了用户的好奇心与情绪点。平日,北京时间APP也策划了如《故宫云赏花慢直播》等常规类直播活动,有效盘活首都北京的体育、文旅、商业等各类独有资源,产出高质量作品。

通过生产高质量内容,北京时间APP与超过3870万的用户建立了持续的信任关系,而这种高粘性也在促使用户在北京时间APP上进行创作,从而形成移动客户端对广电大屏内容的反哺。自2018年起,北京时间连续举办多届北京“温暖的力量”暖视频大赛,让身边的温暖遍及全网,也借此培养起用户积极生产优质短视频内容的习惯。在此基础上,北京时间下设“时间拍客”计划,鼓励用户拍摄视频,而这些内容则成为广电媒体新闻采写的有力线索及素材。

可以说,北京时间APP聚合高品质内容,逐步完成着媒体在内容层面从“相加”到“相融”的过渡阶段,甚至实现从客户端向大屏端的内容反哺。以优质内容打底,北京时间APP在内容融合层面进行运营创新和资源整合,大大提高用户粘性,也担纲了融媒体平台服务用户的基础信息功能。

在媒体走入深度融合阶段后,媒体的服务功能愈发凸显。实际上,北京时间APP自上线以来就一直致力于构建“新闻+政务服务商务”的运营模式,为百姓解决真问题。

艾冬云在峰会上指出:“依托‘北京时间’平台,在政务方面,我们加强了北京市大数据局、人社局、公安局、金融局等数据服务,与政府部门开展了包括政协议事厅、北京市爱国主义教育基地融媒体传播平台、中国电影博物馆融媒体平台、文创大赛、迷你冬奥会等15个政务合作项目,探索开展了多种形态的新型政务产品。”除此之外,包括生活缴费、天气预报、社会保障、交通管理、医疗挂号、教育资源查询、社区便民等各项方便生活的服务也可以在北京时间APP中得以操作。

为用户提供贴心、方便的服务,北京时间APP在市域范围打通了机构与百姓生活之间的“最后一公里”。这种服务不仅限于从机构向用户自上而下的传达,也反映为从用户向机构自下而上的主动献策。

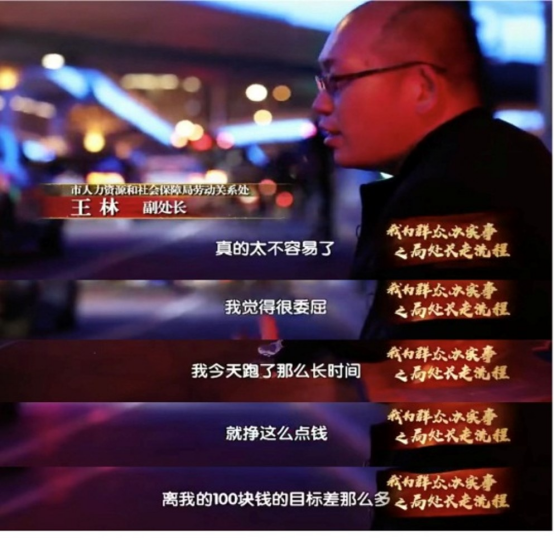

在北京时间APP内,“12345接诉即办”新媒体端服务平台成了百姓重要的建言献策渠道。借平台之力,用户可一键视频投诉、实时掌握办件进展,相关部门也以极高的响应速度和便捷的反馈体验,切实解决群众生活中的难题。基于此,北京广播电视台还制作了《我为群众办实事》等纪实性电视节目,其中“副处长送外卖12小时赚41元”短视频的全网走红恰恰反映出相关服务切中了群众的生活需要,也是这一服务深入人心、凝聚民心的最好体现。

在线上提供服务之外,北京广播电视台和“北京时间”平台也在积极部署网上网下联动的运营方式,夯实品牌形象,提高品牌粘性。2020年起,“北京时间”开始与博物馆、图书馆、展览馆等机构展开合作,先后与首都博物馆、中国电影博物馆、北京香山革命纪念馆等机构建立了合作关系,孵化出了“BRTV首博食间、光影食间、北京时间”等系列文创IP。这为用户提供了可参与式的互动形式,增强用户对于平台的忠诚度,也在互利共赢中进一步强化了北京广播电视台与文旅单位的品牌形象,为首都文旅经营贡献力量。

实际上,媒体本身就具备强大的资源优势,连接与沟通是媒体的优势本领。进行如是的资源整合,北京广播电视台不断强化媒体的服务功能,以花式运营切实帮助用户解决各领域长期存在的交流困境问题,获得了用户的认可和支持。

在媒体融合的进程中,提供内容、强化服务等大多是融合的具体举措,究其根本,最紧要的是思维模式转变。在峰会上,艾冬云提到了北京广播电视台在思维融合层面的部署:“如果从互联网产品的角度出发,我们就必须将运营思维放在更为靠前的位置。”这既是一句宣言,也是北京时间APP一直在走的路。

以运营思维优先的思维融合绝非仅仅是电视内容上网那么简单,而是要求媒体机构从“俯视”的传者思维转变为“平视”的沟通思维。用潘全心的话说,是“以构建‘内容—产品—服务’智慧生态为抓手,将‘受众’向‘用户’转化”。

实际上,本场峰会上发布的“时间小妮”正是用户思维的绝好代表。其IP原型春妮是北京广播电视台知名节目主持人,但有关其虚拟形象的开发却并没有走上虚拟主播的传者思维惯常路径,反而是以平等视角,用其形象为人机交互的服务功能增加了人格化的亲切感。

思维转变也许并非一蹴而就的,北京广播电视台融合发展出的运营思维、用户思维是在不断为用户提供切实服务的过程中凝练而来的。可以看到,由“北京时间”平台这个融媒体先锋制作的每一条内容、策划的每一场活动都注重用户参与,重视用户体验,以技术创新为服务用户赋能。

在思维转变的过程里,北京广播电视台也在内部打破壁垒,活化机制体制。艾冬云提出:“为了鼓励全台员工积极创新,我们制定了《北京广播电视台工作室建设管理办法(试行)》,孵化一批集融合型内容生产与经营主体于一身的工作室。”用工作室制度赋予台内员工更大创作自由度,其根本目的正是在于“推出新的爆款产品、打造新的强大IP、开拓新的业务领域和增长点”,并最终为用户提供优质服务。

而从一个更宏观的视角来看,“北京时间”在充分利用首都资源优势的同时,也在以服务为首都社会建设提供帮助。沟通起两个舆论场、提高群众政商事务办理效率、接通生活服务接口、以传媒品牌为文旅融合赋能……北京广播电视台在媒体深度融合的进程中大踏步前进,也在此过程里主动担纲社会责任,为北京建设奉上广电系统的大台力量、大台担当。

推荐阅读

经典栏目

精彩专题

关注我们

大视频行业颇具影响力的行业社群平台,重要新闻、热点观察、深度评论分析,推动电视行业与各行各业的连接。

集合电视台、网络视听、潮科技等各种好玩信息。

专注于报道广电行业新鲜5G资讯,致力于成为广电行业有权威、有深度的5G自媒体平台。

UHD、4K、8K的最新资讯和最深入的分析,都在这里。

视频产业的专业圈子,人脉、活动、社区,就等你来。

我们只沉淀有深度的信息和数据。

致力于卫星电视信息、卫星通信技术、天地一体网络应用案例、以及广电、通信等产业的市场动态、政策法规和技术资讯的传播。