2018年美国传媒产业在推动数字化转型的进程中呈现出新的亮点和变化:传统媒体的“寒冬”仍在延续,但行业巨头通过数字付费和商业模式的更新迭代保持着在各自领域的优势地位;网飞(Netflix)和亚马逊(Amazon)等数字媒体“新贵”则在保持强大竞争力的同时逐步进军播客、电影业和声控智媒等领域,开拓新的增长点并重新定义了“媒体”的概念;脸书(Facebook)仍然稳居社交媒体行业的头把交椅,但图片墙(Instagram)和阅后即焚(Snapchat)等“小字辈”通过吸引年轻用户后来居上,撼动了社交媒体行业的固有格局;2018年移动互联网的广告支出首次超过了有线电视,数字广告收入则超过了电视和印刷媒体广告收入的总和,这充分表明广告业的数字化进程正在提速。本文将基于相关行业的统计数据对2018年美国传媒产业的发展态势进行梳理和总结,主要聚焦于报业、广播电视业、互联网与社交媒体、出版业、电影业和广告业六大重点领域,结合最新数据与前沿案例对美国传媒产业的发展前景进行预测和展望。

2018年对美国报业来说是形势严峻的一年。社交媒体已经取代报刊成为美国人的首要新闻消息来源。皮尤研究中心的调查显示,20%的美国人经常通过社交媒体获取新闻,这一比例高于通过报刊获取新闻的比例(16%)。更重要的是,自从该中心开始进行此类调查以来,这是前者的比例第一次反超后者,说明社交媒体已经取代传统媒体,逐渐占据了新闻业的主导地位。

这一变化也直接影响到了传统媒体行业的发展。美国劳动统计局发布的研究报告表明,2018年全美报刊机构的失业率继续增长。虽然传统媒体依靠数字平台的发展拉动了一部分就业,但从整体上来看传统报刊业的前景仍旧不容乐观。皮尤研究中心对全美110家日报和35家数字新闻平台进行了调查,从2017年1月到2018年4月期间,40家日报进行了裁员,占总数的36%,其中有12家还进行了多轮裁员。35家由传统媒体机构开办的数字新闻平台中也有23%进行了裁员,这表明新闻业的“寒冬”远未结束。

另一方面,传统大报与中小报业机构相比,前者面临的裁员压力更大。2018年引发舆论关注的一个典型案例是:一家对冲基金公司(Alden Global Capital)对旗下包括《圣何塞水星报》、《丹佛邮报》和《东湾时报》等在内的多家知名大报进行了一系列裁员,引发了新闻界的抗议和声援活动。

虽然面临如此严峻的形势,但2018年美国报业也不乏一些利好消息。在社交媒体大行其道的“后真相”时代,新闻专业主义并未消亡。根据皮尤研究中心的调查,虽然大约有三分之二(68%)的美国成年人(18-49岁)会定期从社交媒体上获取新闻,但有57%的受访者认为,社交媒体在新闻传播的准确性和专业性仍然无法匹敌传统媒体。社交平台上新闻消费的增长速度放缓。2018年通过社交媒体获取新闻的成年人比例与2017年相比几乎没有变化。此外,机器人记者(bots)和算法的普及也加重了用户对新闻真实性的担忧。

数据研究与分析公司“凯度”(Kantar)早前针对美国、巴西、英国和法国的8000名受访者进行的调查也显示,与网络和数字媒体相比,报刊、杂志和电视新闻显示出了更强的公信力。58%的受访者表示,由于假新闻的泛滥,他们不再轻易相信社交媒体上有关政治或选举的新闻,但相比而言只有24%的受访者表达了对传统媒体的不信任。

在此背景下,传统大报面对社交媒体竞争对手的冲击,更加注重高品质内容的生产,满足用户不同层次的需求。《纽约时报》在其月度报告中提出,新闻采编部门要深耕能够帮助用户“发现并提升自我”的主题,采取将“内容为王”与“用户价值”有机融合的报道策略。

与此同时,美国报业的盈利模式也亟待转变。作为全球最大的搜索引擎和社交媒体网络,谷歌(Google)和Facebook占据了58%的各类数字广告业务。因此,广告业务已不可能像20世纪报业的“黄金时代”那样成为其收入的主体。通过数字化、付费墙等手段为用户提供真实可靠、有深度的新闻服务成为许多传统报刊媒体转型的选择。《纽约时报》在数字付费领域的探索上一直处于领先地位。该报不久前公布的年度财报显示,2018年总收入达17.48亿美元,其中在数字付费领域获益7.09亿美元,这意味着数字付费板块的收入占到了其收入总额的40%。从目前的发展势头来看,该报有望在2020年实现数字收入筑起“半壁江山”的目标。

根据哈佛尼曼新闻实验室的研究,自2013年以来,《纽约时报》营收总额中广告和发行收入所占的比例呈现逐年下降的趋势。截止到2018年6月,该报380万订户中有多达290万仅选择“在线订阅”一种方式。为此,管理层提出了到2025年达到1000万数字订户的新目标。数字付费领域的成功使得《纽约时报》的新闻业务得到良性发展,该报在数字领域的收入已经达到了目前新闻采编部门开销的两倍,从而为高品质新闻报道的生产和高技术内容产品的研发提供了有力的保障。

在《纽约时报》的引领下,越来越多的美国报刊在探索数字付费的模式上获得了成功。作为美国历史最为悠久和影响力最大的新闻类周刊之一,《纽约客》于2014年引入付费墙,这一举措使其在2018年获得了1.15亿美元的收入,这一数额与2015年相比增长了69%。该刊改变了传统媒体时代“大杂烩”式的内容供应方式,建立了六个不同的付费服务平台,分别对应不同领域的专门用户需求,致力于为用户提供有深度的“细分”内容,从而建立起了广告、用户付费、咨询顾问、会员服务等不同类型的收入渠道,巩固了用户的品牌忠诚度。该刊旗下的电子商务平台2018年收入同比增长超过300%,成为传统媒体机构实现数字化转型的又一成功范例。

诚然,数字付费业务的拓展并非一帆风顺。调查显示,仅16%的美国人表示愿意为浏览线上新闻付费。即便是对于付费用户而言,他们往往只会选择一家媒体,很难为多家媒体同时“买单”。这就意味着,付费墙目前只能是部分用户倾向于首选的大型报刊的“专利”。这对于中小型的地方报刊的经营发展无异于雪上加霜。据北卡大学发布的一项报告显示,全美仅有近一半的基层县市保留了地方报纸,高达1300多个社群成为被媒体遗忘的“新闻荒漠”。在此背景下,基层社群会因为缺乏高质量的新闻报道和理性对话而走向分化甚至解体,对地方官员的监督也将不复存在。地方媒体的急剧衰落加剧了社会“极化”和共识的解体,动摇了美国民主政治的根基,这一危险趋向已经引起了美国社会的普遍关切。

2018年7月,新泽西州通过了“公民信息法案”,旨在为一些小微初创媒体提供总计500万美元的资助,以提升地方新闻的品质。这是美国第一个用于支持地方新闻业发展的公共基金,标志着“公共服务”取代“市场营利”成为美国地方新闻业新的立足点。预计2019年美国将会有更多的州政府步其后尘,采取有效措施扶持本地新闻媒体,从根本上扭转“新闻荒漠”日渐扩散的局面。

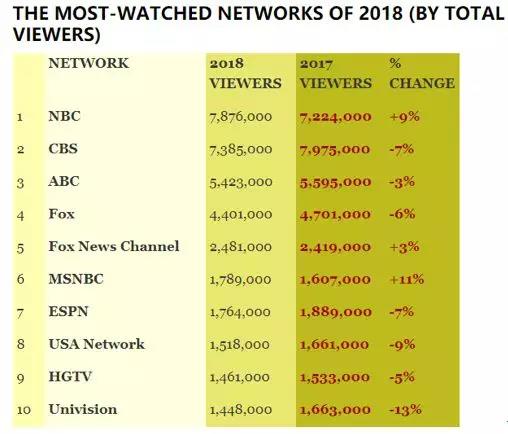

2018年美国电视业的整体收视情况略有下降,但与去年相差不大。从全年收视规模排行榜(如图1所示)来看,全国广播公司(NBC)是最大赢家,在众多指标上都名列前茅,收视总人数增加了9%,这主要得益于平昌冬奥会等全球体育盛会的赛事转播。

哥伦比亚广播公司(CBS)和美国广播公司(ABC)收视规模比2017年分别减少了7%和3%,分列亚军和季军。福克斯电视台(Fox)和福克斯新闻频道(Fox News Channel)排在第四、五名。收视排名第六的“微软全国广播公司”(MSNBC)是前十名中收视增幅最高的,其观看人数相比2017年增加了11%,这对一家24小时播出的有线新闻频道而言是非常亮眼的成绩,也表明“特朗普因素”对电视新闻业的提振效应仍在延续。

以“反特朗普频道”著称并与总统本人屡屡发生正面冲突的“有线电视新闻网”(CNN)的排名与去年一样,位列第22,但收视规模下降了6%。在18-49岁的成年观众当中,CNN的收视规模排名第30位,比去年下降12%。这表明,美国观众对其“逢特朗普必反”的鲜明倾向性产生了厌倦。即便是白宫因“抢话筒”风波取消CNN资深记者阿科斯塔(Jim Acosta)采访证,而后又被地方法院判为“无效”这样的“刷屏”事件也未能带动其收视率的上升。尽管收视成绩远远落后于福克斯新闻频道和MSNBC等竞争对手,CNN作为“全球电视新闻领袖”的议题设置力和品牌影响力仍然难以撼动。

图1:2018年美国电视机构的收视规模(全年龄段)

福克斯电视台及其新闻频道仍然保持了强劲的发展势头,在开路电视综合频道和有线专业频道上实现了收视规模的“双丰收”。从黄金时段的收视规模来看,被戏称为“特朗普御用电视台”的福克斯新闻频道2018年黄金时段的收视规模创下了22年来的历史新高,平均收视人数为250万,连续第三年成为有线频道中的“收视冠军”。相较而言,其他有线电视网络的平均收视人数都没有超过200万。“娱乐与体育网”(ESPN)的黄金时段平均收视人数为180万,位居第二。CNN在黄金时段的平均收视人数仅为99万,排在第11位。此外,“福克斯数字新闻”(Fox News Digital)在社交平台上也有亮眼的表现。2018年该频道占据了Facebook直播视频观看量的53%,成为收视规模排名首位的媒体品牌,其用户互动次数几乎是排名第二的CNN的两倍之多。

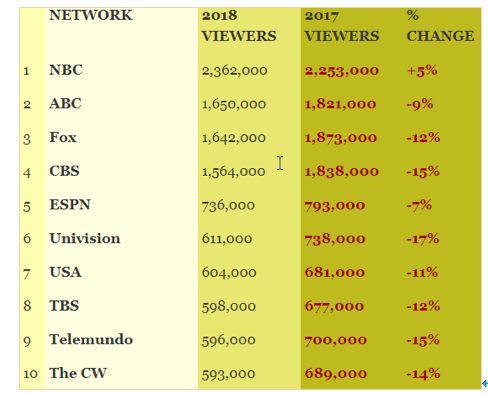

在18-49岁成年观众的收视排行榜(如图2所示)上,NBC、ABC、FOX、CBS依旧位列前四名。值得注意的是,除了NBC实现了该年龄段5%的增长外,其他电视台的收视规模与2017年相比均出现了下滑。

图2:2018年美国电视机构收视数据(18-49岁的成年观众)

各大电视台收视下滑也在一定程度上影响了其广告收入。为此,他们开始积极探索新的营收模式。例如,出售国际转播权和流媒体版权获得更多收入,或是通过与制片公司合作、推出新的平台管理和运营策略。2018年11月,福克斯新闻频道宣布将旗下的“福克斯国家”(Fox Nation)打造成美国首家只做时政评论类节目的流媒体服务平台,旨在吸引更多的青年网民关注国内外大事。

在数字视频平台领域,面对来自亚马逊(Amazon)和葫芦网(Hulu)等美国本土内容提供商的激烈竞争,网飞(Netflix)仍实现了全球范围内的强劲增长。随着Netflix加大投资原创内容,这一趋势还会持续下去。目前,它在全球190多个国家拥有超过1.24亿付费用户,并拥有海量的影视节目、原创电视剧、纪录片等内容资源。截至2018年底,Netflix全年总收入达到157.94亿美元,同比增长35.08%,其市值超过了老牌有线电视公司(Comcast),甚至一度超越迪士尼而成为全球最大的媒体公司。这充分说明数字视频平台已经代替传统电视机构成为美国传媒产业新的“领头羊”。2018年上半年,受美国和国际流媒体市场用户增长的推动,该公司收入同比增长40%,达到76亿美元。尽管Netflix的很大一部分用户来自国际市场,但其收益贡献率(15.4%)远低于国内市场(38.7%)。可以预期,未来几年Netflix将把深耕国际市场、转型为全球媒体作为其核心战略。

相比之下,Netflix的竞争对手“家庭影院”(HBO)的发展却遭遇挑战。截至2018年2月,HBO在美国拥有500万流媒体用户,在全球拥有1.42亿有线和流媒体用户,在数量上超过了Netflix。但后者在过去两年的时间内吸引了超过3000万新用户加入,而同期HBO的订户数仅增长了600万。此外,在原创内容的生产上,HBO也面临着Netflix的严峻挑战。尽管HBO坐拥众多订阅用户,其旗下的影视剧如《权力的游戏》、《西部世界》也部部卖座,但时下随着《权力的游戏》进入最后一季,HBO短时内看不到像之前的《黑道家族》(the Sopranos)、《火线》(the Wire)或《欲望都市》(Sex in the City)这样具有广泛影响力的作品可以与Netflix相抗衡。而近两年Netflix无论是原创作品还是合作内容都取得了不俗的成绩。2018年Netflix更是凭借着《王冠》、《无神》等多部作品获得了112项艾美奖提名,终结了HBO 长达17年的霸主地位。

2018年6月,电信运营巨头——美国电报电话公司(AT&T)——重金收购时代华纳,这让许多业内人士对后者旗下的HBO的前途感到担忧。尽管AT&T声称,此次收购将大力投资于HBO的原创内容生产,为其用户提供多样性选择,从而提高其市场竞争力。但也有分析者认为,由于通信业务和流媒体运营策略有着很大的不同,因此,HBO能否继续保持原有的品牌特色存在着变数。而另一方面,未来随着苹果公司进军原创视频内容市场,迪士尼推出流媒体平台Disney+,数字视频领域将会出现白热化的竞争。

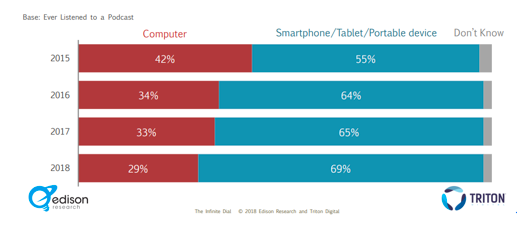

在广播领域,在线电台和数字播客无疑已成为最为重要的传播平台,无论是在用户数量还是在收听频率方面都呈现良好的发展势头(如图3所示)。统计显示,有接近44%的美国人(约为1.24亿人次)在过去一年至少收听过一次播客,有64%的美国民众熟悉“播客”这一媒介形态,比去年增加了4%。每周收听播客的人数为4800万次,比2017年增加了600万人次。同时,在线收听广播节目的人数大幅增加。2007年每周至少收听一次在线广播的比例仅为12%,而2018年这一比例已经上升至57%。

图3:美国用户收听播客终端数据

数字播客的发展之所以如此迅猛,主要得益于移动设备和声控智媒在美国的拥有率的提高。研究显示,2018年69%的美国人主要通过移动设备收听广播节目,而2015年这一比例为55%。此外,Amazon Alexa和Google Home等智能音箱的拥有率也在持续上升,其普及速度甚至超过了智能手机。统计显示,过去一年美国人智能音箱的拥有率增加了157%。目前,大约33%的美国家庭拥有一台或多台智能音箱,预计2019年会有20%的用户会购买智能音箱。

声控智媒的迅猛发展不仅让全国公共电台(NPR)等老牌广播机构重现生机,而且还吸引了《纽约时报》《华盛顿邮报》等老牌报纸进军播客市场。由人工智能(AI)加持的声控智媒以方便快捷的操作方式、高互动性的用户体验、日渐强大的功能设计和扑面而来的时尚气息,令消费者获得了全新的体验,同时也悄然催生着广播业的全面复兴。

“智识”(Smart Insight)公司发布的《2018年全球数字媒体报告》显示,全球互联网用户规模达到40.21亿,比2017年增长7%。其中,随着智能手机的普及,社交媒体的使用者也呈现出快速增长的态势,2018年全球社交媒体用户达到32亿,比2017年增长了13%,占到全球互联网用户规模的80%左右。这意味着55%的全球人口接入了互联网,而手机普及率已高达68%(如图4所示)。

图4:2018年全球互联网和社交媒体用户规模(单位:十亿)

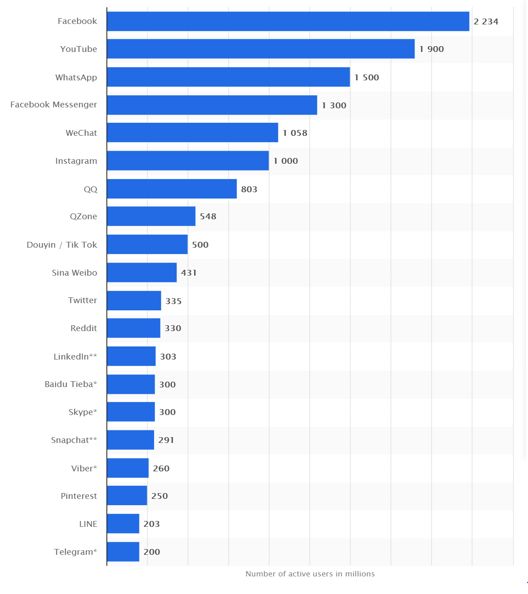

从全球范围来看,美国依然是社交媒体发展最为集中和迅速的地区。据统计,在用户规模排名前20的社交平台(如图5所示)中,近一半来自美国。其中,Facebook为全球使用人数最多的社交应用,人数达22.34亿。YouTube和Whatsapp分别位居第二、第三,用户规模分别为19亿和15亿,以图片分享著称的移动端社交应用Instagram用户量为10亿,为全球第六。问世仅两年的新兴社交媒体Snapchat以2.91亿用户规模位居第16。

图5:全球主要社交平台用户规模(单位:百万)

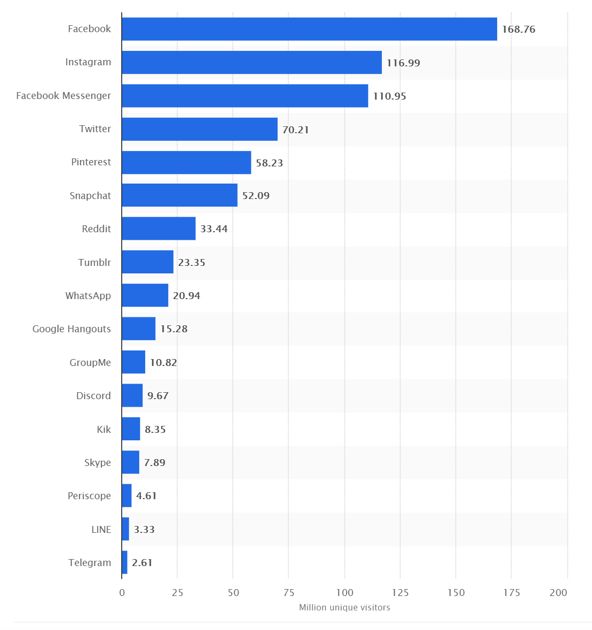

美国社交媒体用户数量已实现了连续四年的稳步增长,从2015年的2亿上涨到2018年年末的2.11亿。预计到2022年,全美社交媒体用户量将达到2.22亿。从社交平台来看,截至2018年7月,Facebook以1.68亿月活跃用户规模稳居第一。Instagram和Facebook Messenger分别以1.17亿和1.11亿紧随其后。Twitter和Snapchat则以7000万和5200万位居第四和第六(如图6所示)。在社交平台的广告收入规模上,全球最大的社交平台Facebook以近185亿美元的收入继续高居榜首,亚军Twitter和季军Snapchat分别为14.69亿和13.2亿美元。

图6:全美社交媒体月活跃用户规模(单位:百万)

从人口统计学指标来看,美国社交媒体用户数据在年龄、性别和居住地上都呈现出不同的特征。据皮尤中心统计,年龄在18-29岁之间的美国人中有81%是Facebook的用户,而65岁及以上的美国人中只有41%使用社交媒体。但“银发低头族”的增长速度(从2014年的17%增长到2018年的41%)却是不容小觑的。其次从性别上来看,美国女性用户比男性高出了12个百分点。从居住地来看,城市居民也比农村居民更倾向于使用社交媒体。值得一提的是,作为“数字原生代”的美国青少年群体(11-19岁)是社交媒体的深度使用者。约有92%的美国青少年每日都会登录社交媒体账号,其中56%的人会一天多次登录,24%的人是社交媒体的“全天候”使用者。

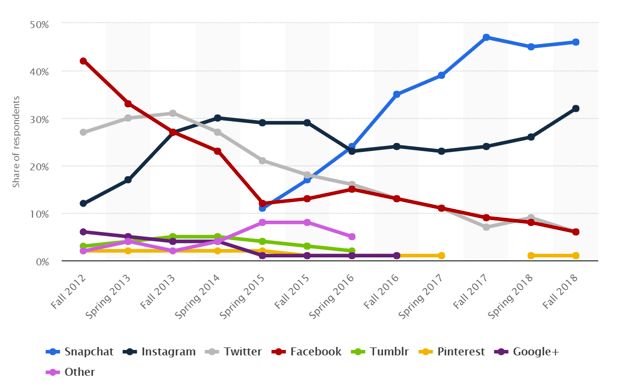

图7:美国青少年社交平台使用偏好(单位:百分比)

值得注意的是,Snapchat已经超越Facebook成为美国青少年群体中最受欢迎的社交平台。全美约有46%的青少年用户常刷Snapchat;32%的青少年用户常刷Instagram,而Facebook只有6%的偏好率,数据与Twitter大致平齐。这充分表明,社交平台的更新迭代已经势不可当(如图7所示)。在众多新兴平台中,今日头条旗下的Tik Tok(抖音海外版)成为2018年美国市场下载量最高的APP,截至11月用户数量超过600万(全球用户达5亿)。抖音能够挺进美国这一全球传媒业的“心脏地带”标志着中国互联网企业海外传播获得了实质性的突破。

在发布信息的主题上,美国青少年用户呈现出显著的 “个人化”倾向。约有44%-49%的青少年用户会“晒出”自己的成就和家人的信息,只有极少数(不到10%)的青少年用户会在朋友圈讨论宗教和政治问题。他们对“私密性”的要求显然更高,74%的青少年会在社交媒体上发布只有他们最亲密的朋友才能看懂的信息,41%的青少年不愿意让自己的信息向所有人公开。

相较于过去两年,2018年更多美国人倾向于从互联网和社交媒体上获取信息。33%的成年人习惯于从新闻网站获取新闻资讯,20%的成年人将社交媒体视为主要的资讯来源。在平台选择上,约有43%的美国人依赖于Facebook获取新闻,Youtube和Twitter以21%和12%紧随其后,而在青少年群体中最受欢迎的Snapchat仅占5%左右。社交平台用户的“代际鸿沟”进一步显现。

尽管社交媒体已经成为美国人获取新闻的主要来源,但有57%的美国成年人对其真实性表示怀疑。约有21%的成年用户表示,在充分意识到社交平台鱼龙混杂的情况下,他们仍选择其获取新闻,这主要是出于便利性的考量。“后真相”时代社交平台的真实性与可信度仍是制约其可持续发展的“瓶颈”。因此,Facebook、Google等网络巨头如不能有效解决这个问题,平台的更新迭代和用户迁移将不可避免。

2018年美国出版业总体上呈现稳中有升的态势(如表1所示)。美国出版商协会(AAP)发布的数据显示,2018年出版业收入总额为135.3亿美元,较2017年同期增加4230万美元,同比增长0.3%。在三类主要出版物中,成年读者出版物销售增幅 19.6%,利润增幅为5.1%;儿童和青少年出版物销售增长17.3%,利润增长3.7%;宗教出版物销售增长14.1%,利润增长5.9%。截至2018年11月,实体书店、批发商、在线销售等各类渠道交易总额达到72.9亿美元,比去年增长3.3亿美元。

表1:美国商业出版物利润(单位:亿美元)

在不同种类的出版物中,音频下载(即通过网络下载的有声书和光碟等)表现抢眼,2018年内利润增长37.1%。此外,精装图书和平装图书的利润分别有6.5%和2.0%的增长。相较而言,Kindle的式微带来了电子书市场的萎缩,2018年美国电子书业的销售利润同比下降2.8%;而传统的音频出版(即有声书和光碟等)产业的严重下滑则使得音像制品的利润同比爆跌21.8%,成为了出版业前景最为堪忧的领域(如表2所示)。

表2:美国不同类型出版物利润(亿美元)

2018年美国股市一片愁云惨雾,对于构成“出版商周股票指数”(PWSI)的11家上市公司而言尤为艰难。道琼斯工业平均指数下跌5.6%,而PWSI则下挫21.2%。如何应对数字和在线内容需求的增长而产生的印刷物销售下滑成了当务之急。美国出版业在遭遇股价“滑铁卢”后,从年初到11月份一直处于低迷状态,但在年终岁末之际终于迎来了转机。这不得不归功于Amazon线上图书销售的强势增长。

2018年Amazon在出版领域的销售额突破两千亿大关,飙升至2329亿美元,比上年增长31%;营业收入达到124亿美元,是2017年的两倍。除去云服务为其带来的73亿美元营收,出版物销售的增长也是一剂“强心剂”。Amazon率先采用了KDP(Kindle Direct Publishing,即数字化自出版)模式,允许个人自行出版电子版书籍。采用KDP模式的“个体户”通过Amazon平台全年盈利超过2.6亿美元。自2007年推出该服务以来,已有数十万名“个体户”通过KDP模式出版了数百万本电子书。2018年是KDP模式盈利的“井喷”之年,一千多名使用该模式的“个体户”每人赚取了超过10万美元的版税。2019年,Amazon乘KDP之东风,将继续保持强劲增长的势头,业内预计,其营收将比去年第一季度增长21%至74%,销售额增长10%至18%。

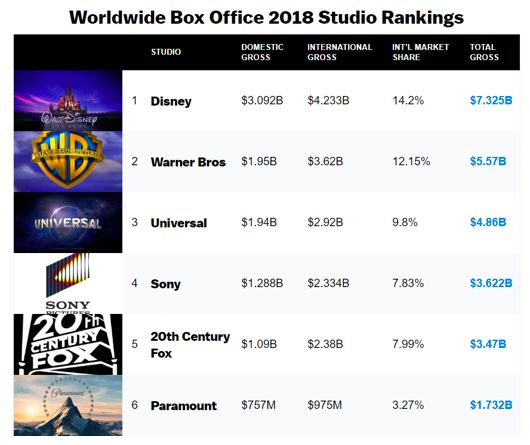

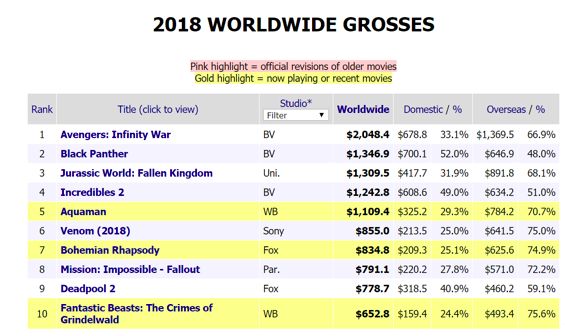

2018年全球电影票房收入为417亿,比2017年增长2.6%,再创历史新高。其中,北美票房达到创纪录的119亿美元,较2017年增长7%,较此前创纪录的2016年增长了4.5%。2018年还是北美票房推动全球票房增长的少数几个年份之一,好莱坞六大电影公司都在盈利,但票房表现参差不齐。迪士尼遥遥领先,华纳兄弟、环球影业和索尼哥伦比亚占据中游,20世纪福克斯、派拉蒙则落于人后(如图8所示)。

图8:好莱坞六大影视公司2018年度票房及市场份额

2018年迪士尼的市场表现可谓“一骑绝尘”,独占北美票房市场份额的四分之一,超过亚军(华纳兄弟)近十个百分点。迪士尼发行的影片全球总票房达到73亿美元,这是好莱坞历史上的年度“亚军”,仅次于其在2016年创下的76亿美元的票房纪录。迪士尼在美国国内市场也表现亮眼,票房达到30.9亿美元,在2016年创纪录的30亿美元的基础上再攀新高。迪士尼在2018年发行了13部影片,其中《复仇者联盟:无尽战争》(Avengers: Infinity War) 、《黑豹》(Black Panther)和《超人总动员2》(Incredibles 2)的国内票房均超过6亿美元。这三部影片分别以20.484亿、13.469亿和12.428亿美元的全球票房跻身年度前10位。 2018年7月,迪士尼以713亿美元收购了20世纪福克斯,两家合并后占据了超过三分之一的市场份额。预计2019年迪士尼在电影业将延续“一骑绝尘”的势头,而好莱坞原有的“六强争雄”的格局也演变为“一家独大,四家分羹”。

“亚军”华纳兄弟全球票房总收入达到了55.7亿美元。虽然在本土市场发挥不佳,但华纳兄弟在国际市场实现了创纪录的36.2亿美元的票房收入,其发行的《蚁人》(Aquaman)和《神奇动物在哪里:格林德沃之罪》(Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald)分别以11.094和6.528亿美元占据全球票房的第5和第10位。

环球影业占北美票房市场份额的14.9%,比去年增长了0.5%,北美票房收入17.7亿美元,全球票房收入48.6亿美元,位居第三。环球影业在2018年发行了23部电影,其中《侏罗纪世界2:坠落王国》(Jurassic World: Fallen Kingdom)成为爆款,以13.095亿美元位居年度全球电影票房榜单的季军。

全球年度总票房36.22亿美元的索尼哥伦比亚在好莱坞六大公司中票房位居第四,是其自2012年来的最好成绩。北美市场收入为13亿美元,占比为11%。其在2018年发行了28部电影,其中《毒液》(Venom)以8.55亿美元的全球票房跻身全球电影票房榜单第五名。

派拉蒙以17.32亿美元的全球票房成绩在六大好莱坞电影巨头中垫底,但相比去年票房收入有所增加,其发行的《碟中谍6:全面瓦解》(Mission: Impossible-Fallout)也弥补了去年未能进全球电影票房榜单前十名的遗憾,以7.91亿美元的全球票房成绩名列榜单第八(如图9所示)。

图9:2018年度北美票房前10位的影片

当下美国电影产业格局正在发生深刻变化。在迪士尼收购20世纪福克斯之后,美国电影协会(MPAA)只剩五大电影公司。然而,2019年1月23日,美国最大的流媒体服务公司Netflix宣布加入MPAA,将替代20世纪福克斯成为“新六大”。Netflix在190多个国家和地区拥有1.3亿付费会员,流媒体视频服务的迅猛发展将彻底颠覆好莱坞由几家老牌巨头一统天下的局面。

除了出色的市场表现,Netflix、Amazon和Hulu等流媒体公司也逐渐获得了专业认可。2018年的第91届奥斯卡奖Netflix 揽获15项提名,Amazon影业也获得多项提名,如《阴风阵阵》入围最佳化妆、发型和最佳歌曲,《冷战》获最佳外语片提名,等等。Hulu于2019年首次角逐奥斯卡,就有两部电影获得最佳纪录片提名——刘冰的《滑板少年》和史蒂芬·马林的《罪与罚》。虽然流媒体公司制作的影片在商业性、专业性和艺术性上还有很长的路要走,但已在逐渐缩小与好莱坞传统厂牌之间的差距。

在流媒体热度上升的行业趋势下,迪士尼也开始布局流媒体业务,除了今年上线的体育流媒体平台ESPN+, 还将于2019年下半年上线Disney+流媒体平台。可以预期,Netflix,Amazon,Hulu与迪士尼之间在流媒体视频领域内的竞争将会全面改写美国电影业的市场版图。

在当今的传媒和娱乐产业中,互联网广告成为持续拉动营收增长的主要动力,随着用户对于数字平台和移动端的黏性不断增强,广告投放和收入的主阵地也在发生转移。普华永道的研究显示,2018年移动互联网广告支出首次超过了有线电视广告,数字广告的收入超过了电视和印刷媒体广告收入的总和。

如今,消费者越来越多地通过“多端多屏”获取新闻资讯和娱乐内容,为传统电视广告的商业模式带来了艰巨的挑战。全球互联网广告市场在2017-2022年间预期增长率将达8.7%,并有望在2022年达到3390亿美元的规模。相比之下,全球电视广告市场规模将从2017年的1682亿缓慢增长到2022年的1921亿美元。在互联网的重压之下,传统电视机构努力留住观众、保住广告市场份额成了当务之急。

与传统电视广告面临的“寒冬”相比,数字广告则迎来了行业的“春天”。一家市场研究机构(Emarketer)的调查显示,2018年美国各大数字媒体平台获得的投资超过预期,达到1111.4亿美元,这主要得益于数字广告市场的蓬勃发展。据预测,2019年美国在数字媒体上的广告支出将超过传统媒体,占所有媒体广告支出的55%。

当今的数字广告主要包括搜索引擎广告、网站横幅(banner)、视频广告和多媒体广告等类别。在美国,搜索引擎广告是数字广告的主流,2016年的市值就已达到250亿美元。2018年搜索引擎广告的收入增长主要是由于Google的带动作用。上半年Google广告收入就实现了超额增长,全年广告收入达344.2亿美元,较上一年度增长19.4%,这主要是因为一些广告商加大了对手机搜索广告的投资力度。作为数字广告的领头羊,Google占据了美国搜索引擎广告市场的71%,广告收入也成为该公司最主要的收入来源,占到九成以上。相比之下,在线视频门户网站YouTube的广告收入相对较少。据估计,2020年Google的广告收入会继续以两位数增长,届时全美媒体广告支出的五分之一将归入该公司的账上。

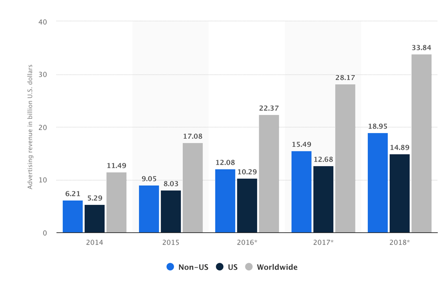

此外,包括多媒体和在线视频在内的社交媒体广告与营销的地位也在不断提升。Facebook上最受欢迎的账号已拥有超过8000万粉丝,凸显出社交媒体营销的巨大潜力。近五年来,该公司在美国和世界其他地区的广告收入不断增长,而其海外广告收入总和甚至超过了美国本土(如图10所示)。据调查,96%的B2C(即企业对消费者)的企业认为,Facebook是最有效的营销平台,其后为YouTube、Twitter、Instagram和职业社交网站Linkedin。优惠券网站Groupon和多家在线评价网站也帮助B2C企业有效提升了其品牌影响力。

图10:Facebook在美国及以外地区的广告收入

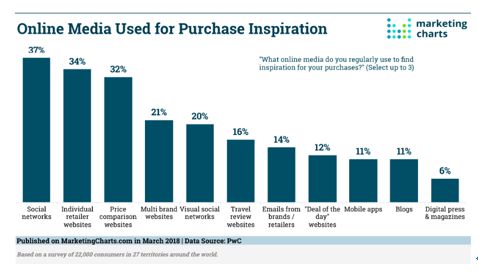

当今的互联网用户将三分之一的时间花在社交媒体上,这就为社交媒体广告的进一步拓展奠定了坚实的基础,据统计,40%的互联网用户会在社交媒体上关注自己喜爱的品牌,37%的用户称社交媒体是激发他们购买欲望的主要动力(如图11所示)。

图11:各类数字平台激发用户购物欲望的占比

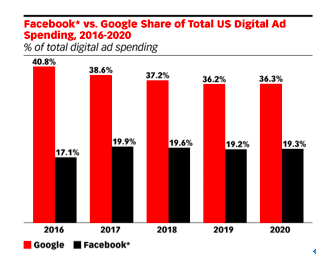

从微观层面看,Google和Facebook也是美国数字广告的两大巨头,市场份额分别为37.2%和19.6%(如图12所示)。未来几年,两大巨头的市场份额将会有所下降,而以Amazon和Snapchat为代表的新兴力量将会后来居上,在不断拓展的数字广告市场中分得一杯羹。

图12:美国数字广告支出对比:Facebook vs Google,2016-2020

从渠道来看,移动端成为值得关注的广告载体。Google的调查显示,移动端的搜索引擎广告可以将品牌知名度提高46个百分点。51%的智能手机用户在使用搜索引擎时发现了新的公司和新的产品,82%的智能手机用户会在实体零售店购物时使用手机来搜索相关信息,在18-29岁的用户中,84%的人在网购时更倾向于使用手机而非电脑。30岁至44岁的用户使用手机网购的比例也呈上升之势。

除了数字广告的强势增长,AR广告(即使用增强现实技术的广告)成为业内广受关注的新兴领域。2017年,AR广告的全球支出达到130亿美元。如今,业内人士对于虚拟现实(VR)的关注正在转向AR。据一家AR技术公司(Blippar)的调查显示,AR广告较传统广告提升了30%的用户参与度。可以预期,方兴未艾的AR广告将成为前沿科技与广告业深度融合的下一个“蓝海”。

2018年的美国传媒业折射出了全球传播发展和变化的前景与趋势,“数字化转型”和“跨界融合”成为两大关键词,具体表现在以下三个方面:

首先,数字化转型已成为行业主潮。从传统报业的“付费墙”到广播业转向“数字播客”,出版业当中Amazon力推的KDP(数字自出版)模式对于行业的拉动,以及广告业中数字媒体的支出首次超过传统媒体:上述这些现象充分表明,数字技术的影响力已经渗透到了传媒业的各个领域和各个环节当中,标志着从20世纪末开始的这场数字化革命所积累的能量已经呈现“井喷”势头。无论是哪种媒介形态,数字化转型已经成为维系行业生存和推动行业发展的必由之路。这从根本上是由于“媒介融合”所带来的“移动化、社交化,智能化”的发展趋势所决定的。

其次,跨界融合成为不可抵挡的大势。不论是以电子商务起家的Amazon还是以流媒体视频起家的Netflix,都在电影行业取得了成功。Facebook和Twitter等以文字为主要传播媒介的社交平台巨头刚领风骚数年,便遭遇到Snapchat和Instagram等主打视觉传播的“小字辈”的“逆袭”,从而转向力推短视频和直播。声控智媒的发展则令广播业的传统巨头和数字流媒体新贵都开始推出硬件产品以配合其内容的分发。这种“跨界融合”的趋势已经从个别媒体的“小试牛刀”扩散成为整个行业的发展潮流。在未来,不论是传统媒体、社交平台亦或是流媒体,都需要按照“跨界融合”的思路来规划未来的发展战略。

第三,前沿技术与内容生产的深度融合成为传媒产业变革的助推器。近年来,传媒业经历了从“传感器新闻”、“机器人写作”到虚拟/增强现实技术(VR/AR),再到人工智能(AI)精准推送和区块链技术等多轮次技术浪潮的洗礼。在这种爆炸性迭代的背后,前沿技术与内容生产如何实现深度融合仍旧是“现在进行时”。在AR广告和AI推送等前沿技术进入到传媒业的全链条生产当中,并真正为媒体赚得“真金白银”之际,这场传播技术革命才找到了切实可行的立足点和坚实的发展平台。从这个意义上说,2018年无疑会是一个将被载入史册的突破之年。

推荐阅读

经典栏目

精彩专题

关注我们

大视频行业颇具影响力的行业社群平台,重要新闻、热点观察、深度评论分析,推动电视行业与各行各业的连接。

集合电视台、网络视听、潮科技等各种好玩信息。

专注于报道广电行业新鲜5G资讯,致力于成为广电行业有权威、有深度的5G自媒体平台。

UHD、4K、8K的最新资讯和最深入的分析,都在这里。

视频产业的专业圈子,人脉、活动、社区,就等你来。

我们只沉淀有深度的信息和数据。

致力于卫星电视信息、卫星通信技术、天地一体网络应用案例、以及广电、通信等产业的市场动态、政策法规和技术资讯的传播。