(本文经作者授权转发,未经允许请勿转载)

文化产业不是“筐”

作为一种新的产业形态,文化产业发展从一开始就深受范围界定的困扰,文化产业好像变成了一个“筐”,什么都要往里面装,把旅游、体育甚至于教育培训等都纳入了文化产业范围。2004年国家统计局制定发布的《文化及相关产业分类》(2012年进行了修订),不仅为全国范围内开展文化产业统计提供了依据,也为厘清文化产业的边界创造了条件。

国家统计局《文化及相关产业分类(2012)》把文化产业分为两大部分、十个大类(见表1),两大部分分别是“文化产品的生产”和“文化相关产品的生产”,十个大类包括新闻出版发行服务、广播电视电影服务、文化艺术服务、文化信息传输服务、文化创意和设计服务、文化休闲娱乐服务、工艺美术品的生产、文化产品生产的辅助生产、文化用品的生产和文化专用设备的生产。

.png)

国家统计局的《文化及相关产业分类(2012)》基本涵盖了为社会公众提供文化产品和文化相关产品的所有文化生产活动,同时对文化产业范围界定的模糊地带给出了清晰划定:

1、文化创意只是文化产业的一个类别,而且是与设计这种具体形态结合在一起的,这就避免了目前把文化创意扩大化及泛化的倾向。文化创意和设计服务具体包括广告服务、文化软件服务、建筑设计服务和专业设计服务。

2、旅游仅限于景区游览服务,并把旅行社剔除。在文化休闲娱乐服务大类中,专设了景区游览服务,具体包括公园、游览景区以及植物园、动物园、海洋馆和水族馆等管理服务。2004年版的《文化及相关产业分类》中包括旅行社,2012年修订时予以删除。图1显示,公园景区游览服务的从业人员,2004年为21.63万人,占文化产业从业人员的比重仅为2.48%;2008年和2013年分别为31.87万人和52.46万人,占文化产业从业人员的比重也只有3.16%和2.98%。再从资产总额占比看,2004年、2008年和2013年分别为4.22%、6.10%和7.44%,主营收入占比更低,大约在1%左右。

.png)

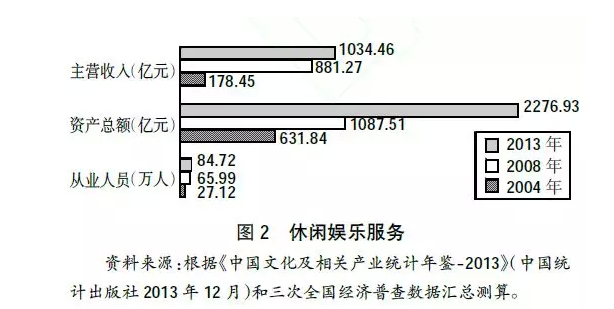

3、娱乐活动被限定在娱乐场所范围内,具体包括歌舞厅、电子游艺厅和其他室内娱乐活动以及游乐园和网吧活动等。这就避免了将娱乐标签到处贴,甚至贴到了电影、演艺等文化艺术活动上,将发展文化产业曲解为“文化娱乐化”。图2显示,休闲娱乐服务在文化产业中所占的比重较低。从从业人员看,2004年为27.12万人,占文化产业从业人员总数的3.12%,2008年和2013年的占比分别为6.51%和4.81%;从资产总额看,2004年为631.84亿元,占比为3.45%,2008年和2013年的占比分别为3.96%和2.20%;从主营收入看,2004年为178.45亿元,占比为1.10%,2008年和2013年的占比分别为3.29%和1.25%。

文化产业“门类齐全”

国家统计局根据文化产业统计标准,分年度对外公布了自2004年至2012年的文化产业增加值(见图3)。

图3从形状上像一把手枪,枪筒越来越长,折射出文化产业的迅猛发展态势,如果从2003年算起,只用了8年时间,文化产业增加值就突破了万亿元,成为国民经济新的增长点,这在产业发展史上是个奇迹。2010年是个分水岭,以前年份文化产业增加值的年均增量在千亿元上下,但以后年份的年均增量超过了两千亿元,分别为2266亿元(2010年)、2427亿元(2011年,按旧标准测算)、2555亿元(2012年)、2010亿元(2013年)。再从占GDP的比重看,2004年只有2.15%,到2011年超过3%、达3.28%,2012年为3.48%,2013年为3.42%。文化产业在国民经济发展中的地位已经举足轻重。

对于《文化及相关产业分类》,国家统计局特别强调它是《国民经济行业分类》的派生分类,分类的依据是文化及相关单位生产活动的特点,手段是把相关的类别重新组合。所以说,国家统计局关于文化产业的分类,更体现“统计”特征,更看重统计数据的可得性,有利于为文化产业发展的宏观决策提供基础数据。

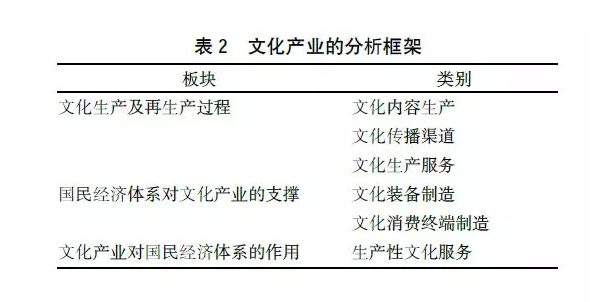

我们在充分吸收国家统计局《文化及相关产业分类(2012)》的基础上,依照文化生产及再生产的特点,以及文化产业与国民经济体系的相关性,把文化产业区分为三大板块、六个类别(见表2),旨在提出文化产业的分析框架。与国家统计局的统计分类相比,我们对文化产业的分类更体现“分析”特征,更侧重于探讨文化生产及再生产的内在规律性,以及文化产业与国民经济体系的融合性。

从文化生产及再生产过程看,文化产业包括三个类别:一是文化内容生产。这是文化产业的“发动机”,类似于人体的“心脏”,决定着文化产业发展的方向和质量。目前,文化内容生产体系较为完备,从文学创作到艺术生产,从舞台表演到影视剧生产,从音乐制作到书报刊出版。二是文化传播渠道。它与文化内容生产相衔接,是实现文化最终消费的重要“推手”。目前,文化传播渠道已有多条,包括出版物发行、广电节目传输、电影放映和剧场连锁等。三是文化生产服务。它贯穿于文化生产及再生产各环节,辅助文化生产。印刷复制、软件开发属于典型的文化生产服务,要素市场意义上的文化产权交易所以及经纪代理、评估鉴定、投资咨询、金融担保等中介服务也在此列,其作用都在于优化生产要素配置。

文化作为与经济、政治和社会相对应的范畴,它与国民经济和社会发展相辅相成、相互促进。一方面文化生产及再生产离不开国民经济体系支撑,由此派生了两个产业类别,即文化装备制造业和文化消费终端制造业,前者包括印刷复制和广播电视、电影、演艺等专用设备以及专用材料(如油墨、颜料)的制造,后者包括电视机、录放机等视听接收终端、电子设备及玩具制造。另一方面文化产业服务于国民经济的空间广阔,在文化产业和国民经济融合过程中,文化产业并非处于被动地位,而是渗透于国民经济各行各业。与制造业和现代服务业相融合,文化产业将会增加一个新类别,即生产性文化服务,通过创意策划和工艺设计,将文化元素植入制造业和现代服务业,提升品牌价值和附加值。领域广泛、种类丰富、关联性强的文化产业蓬勃发展,必将在国民经济发展中发挥越来越大的支撑乃至引领作用。

三次全国经济普查数据表明,经过10年发展,文化产业已经初步形成了门类齐全的体系。图4显示,处于文化生产及再生产过程中的文化内容生产、文化传播渠道和文化生产服务,其从业人员2004年的加总额占当年文化产业总从业人数的55.04%,2008年和2013年的这一比例分别为51.96%和49.82%。如果加上生产性文化服务,2004年、2008年和2013年这一比例分别达59.55%、58.55和63.15%。从从业人员分布看,文化生产及再生产处于文化产业的主体地位。

.png)

图5显示,2013年,文化内容生产、文化传播渠道、文化生产服务和生产性文化服务四个类别的资产总额均过万亿元,文化产业主体部分的经营实力大为增强。特别是同2004年和2008年相比,这一特点更为显著。

.png)

图6显示,2013年,除文化装备制造外,文化产业其余类别的主营收入均接近或超过万亿元,其中,文化内容生产、文化生产服务和文化消费终端制造分别为13017.12亿元、17776.29亿元和12014.59亿元。

文化产业本质上属于“内容产业”

如果说国家统计局的《文化及相关产业分类》是对《国民经济行业分类》涉及文化生产活动相关类别的重新组合,我们的文化产业分析框架则是对《文化及相关产业分类》各类别的重新排列组合。文化内容生产就是对“文化产品的生产”按照行业门类的重新归并(见表3)。

.png)

将新闻服务、出版服务、影视制作、广播节目制作以及演艺归入文化内容生产,这是不会有争议的,关键要解释工艺美术品生产和文化内容保存服务为什么也归入文化内容生产序列。

工艺美术品种类繁多,它与其它文化产品最大的不同,就是文化承载体与实用相结合,且体量较大(如陶瓷)、质料价值较高(如珠宝),艺术元素不仅附着在载体上,而且体现在工艺中,工艺美术品生产是美学创作与文化生产的集合体。出版是把美术作品印制在纸张上,工艺美术品生产则是以美术技巧制成各类实用物品,二者在内容生产这个本质上并无二致。

图书馆、博物馆、纪念馆、档案馆等属于公共文化机构,收藏、保存、整理和展示文化产品是其基本职能。公共文化机构如果将馆藏品进行加工复制,这是对文化资源及文化产品的二次开发,也是文化内容生产的组成部分。

图7显示,2004年和2008年,文化内容生产的从业人员约占当年文化产业总从业人数的1/4,2013年占比降至1/5。从资产总额和主营收入占比看,经营实力和规模也在稳步提升,2004年、2008年和2013年,文化内容生产资产总额的占比分别为16.85%、17.63%和18.54%,主营收入的占比分别为13.02%、17.72%和15.76%(2013年主营收入占比下降的主要原因是缺了文化服务业事业单位及其他事业单位的主营收入)。

.png)

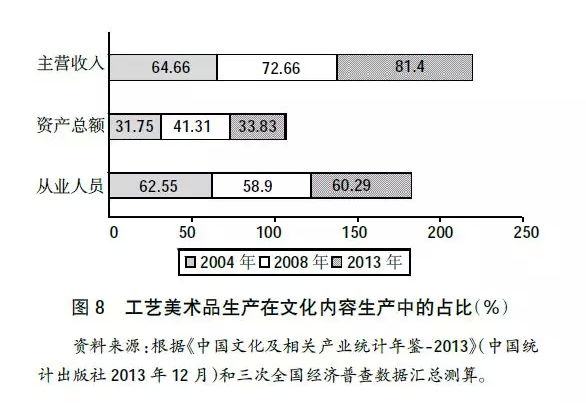

图8反映了工艺美术品生产在文化内容生产中的占比。资产总额大约在30%至40%左右,但从业人员在60%上下、主营收入在70%上下。2004年和2008年,工艺美术品生产的增加值占比约为36.49%和41.86%。这表明,工艺美术品生产对于扩大就业和市场规模方面的贡献率较高,但文化内容生产的增加值主要来自新闻服务、出版服务等行业。

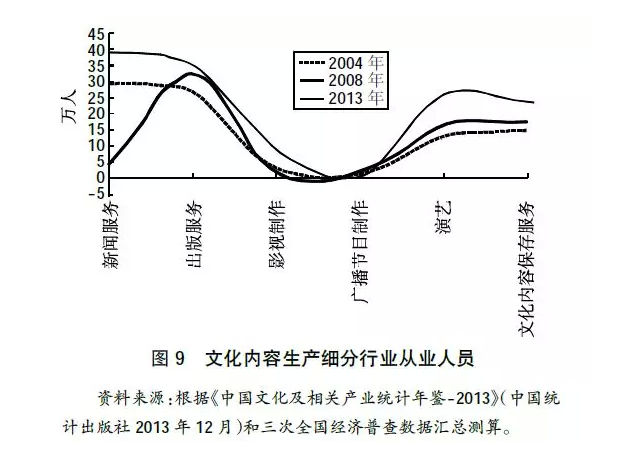

图9显示,除工艺美术品生产外,文化内容生产的从业人员主要集中在新闻服务、出版服务、演艺和文化内容保存服务等细分行业,相比较而言,影视制作和广播节目制作的从业人员相对较少。

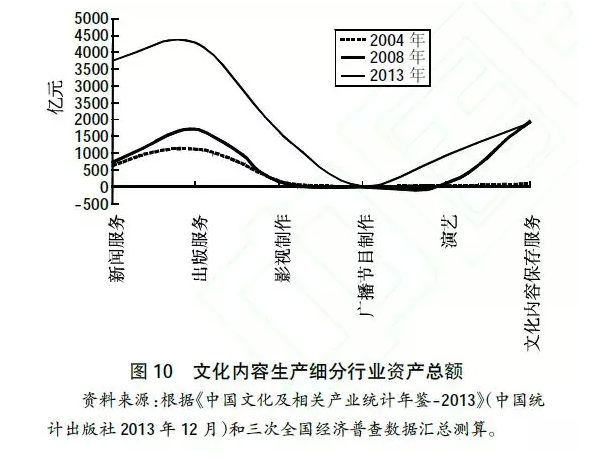

图10显示,与2004年和2008年相比较,2013年出版服务和新闻服务的资产规模跃上一个新台阶,其中,出版服务的资产规模突破4000亿元、达4321.34亿元,新闻服务突破3000亿元、达3770.65亿元。十年间,影视制作和演艺的资产规模增长速度较快,2004年和2008年,影视制作的资产规模分别为135.16亿元和190.13亿元,到2013年达到1615.37亿元,2013年比2004年增加了10倍以上;演艺的资产规模,2004年为42.20亿元,2008年为122.59亿元,到2013年接近千亿元,达到991.42亿元,2013年比2004年增加了22倍。

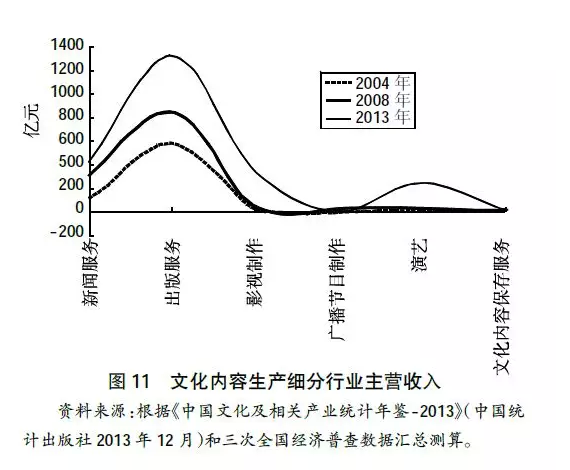

图11显示,2013 年,出版服务的主营收入已过千亿元,在文化内容生产领域保持领先位置;演艺和影视制作的主营收入保持较快的增长速度,2013年比2004年分别增加了25倍和14倍。

文化产业发展倡导“渠道优先”

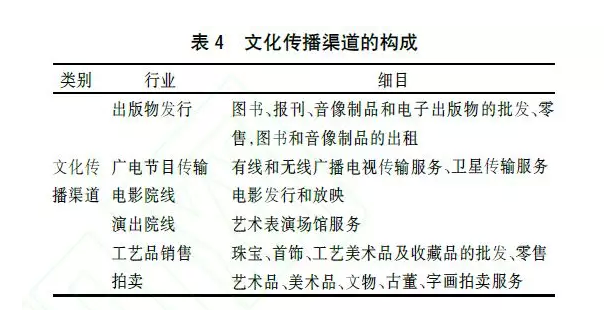

文化是无形的,其传承和传播需要载体,也需要渠道和终端。与文化内容生产相对接的,就是文化传播渠道(具体构成见表4)。

文化传播渠道与文化内容生产的对接方式,与文化业态息息相关。与出版服务相对接的,自然就是出版物发行,包括图书、报刊以及音像制品和电子出版物的批发、零售和出租;与广播电台电视台的新闻服务和广播电视节目制作相对接的,目前主要是广电节目传输系统,包括有线、无线和卫星传输;与电影制作相对接的,自然是电影院线,即电影发行和放映;与演艺相对接的,是演出院线,即艺术表演场馆服务;与工艺美术品生产相对接的,非工艺品销售莫属。拍卖则是一条特殊的文化传播渠道,是对艺术品、美术品、古董、字画等收藏品的传播。随着文化业态更新换代,将会催生更多新的文化传播渠道。

.png)

图12显示,文化传播渠道的从业人员主要集中于广播节目传输、出版物发行和工艺品销售这三个细分行业,2004年和2008年出版物发行的从业人员最多,2013年工艺品销售的从业人员最多,广电节目传输紧随其后,出版物发行屈居第三。

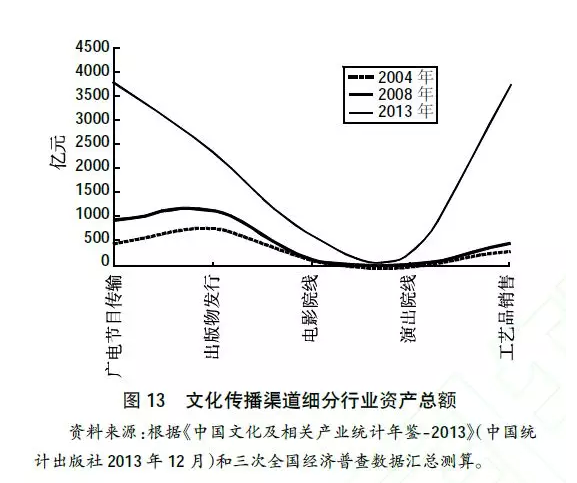

图13显示,文化传播渠道的资产分布是与从业人员分布基本一致的,2004年和2008年资产规模最大的是出版物发行和广电节目传输,分别为1183.09和982.26亿元,到2013年,资产规模排在前两位的变为广电节目传输和工艺品销售,分别为3820.27亿元和3774.38亿元。

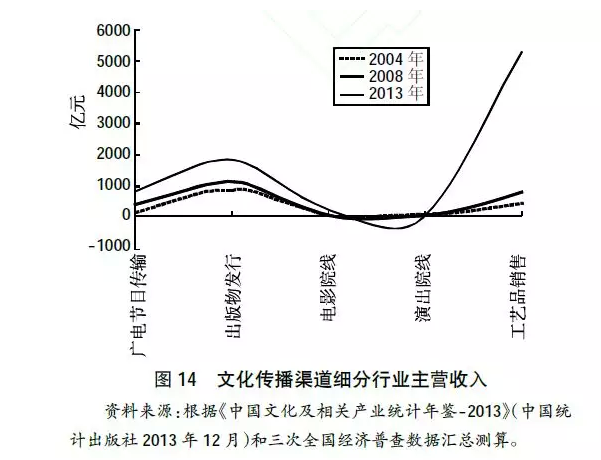

图14显示,如果扣除工艺品销售,2004年、2008年和2013年文化传播渠道其余细分行业的主营收入增幅基本保持一致。工艺品销售的主营收入2013年为5292.12亿元,比2008年增加了将近6倍,主营收入的增幅与从业人员、资产总额基本一致,而且与工艺美术品生产相一致。

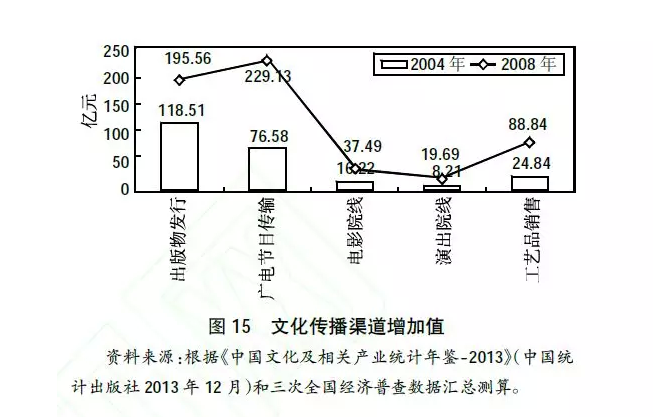

需要指出的是,在文化传播渠道中,增加值贡献最大的细分行业是出版物发行和广电节目传输。出版物发行的增加值2004年已过百亿元,到2008年接近200亿元;广电节目传输“后起直追”,2004年的增加值不足百亿元,2008年却超过200亿元,成为文化传播渠道增加值最高的。工艺品销售屈居第三,2004年和2008年的增加值分别为24.84亿元和88.84亿元(见图15)。

相比较而言,电影和文艺演出这两条渠道的规模还很小,这固然与电影制作、舞台艺术表演规模尚小有关,但主要原因是渠道不畅。到2008年底,全国银幕总数为4097块,全年成规模上映中外新片166部,票房只有43.41亿元。2008年全年共生产故事影片406部,只有124部能够进影院公映。2008年,全国艺术表演场馆1944座,坐席总数138万多个,全年演出共计10万场次,演出收入只有9.98亿元。

相对于较为完备的内容生产体系而言,文化传播渠道显得“支离破碎”、有系无统、不够完整。在图书发行渠道上,过去的新华书店系统是一个完整的体系,但这些年被肢解了,特别是随着各地组建省级出版发行集团公司,新华书店一般都变成了出版集团公司的附属物,其首要任务是优先发行本版图书。与图书发行一样,广播电视传输网络存在同样的问题,即使实现了“一省一网”目标,依然是以省为单位封闭运行,不能互联互通。从文化产业体系的完整性看,文化传播渠道无疑是“短板”或“短腿”,在国有文化企业发展的战略布局上,应该倡导“渠道优先”,把文化传播渠道建设放在更加突出的位置,打破地区封锁,实行跨地区经营。

文化生产服务是全方位的

文化产业也是相对独立的系统,文化生产及再生产既包括内容生产和传播渠道,也包括文化生产服务。

.png)

从属性上看,文化生产服务属于辅助性的,是辅助文化生产及再生产过程的,服务的对象既包括文化单位,也包括文化生产者个人,服务的方式和类型也很多,既有为文化生产提供原材料的,如笔墨纸张,也有为文化生产提供中介服务的,如版权服务、经纪代理,还有完成文化产品成品生产的,如印刷复制。总之,文化生产服务是全方位的。

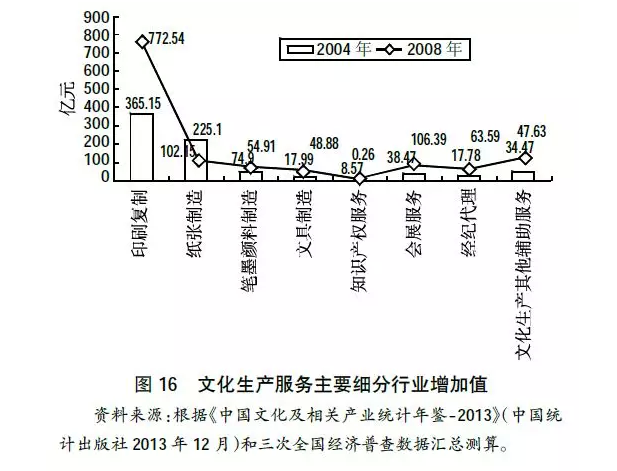

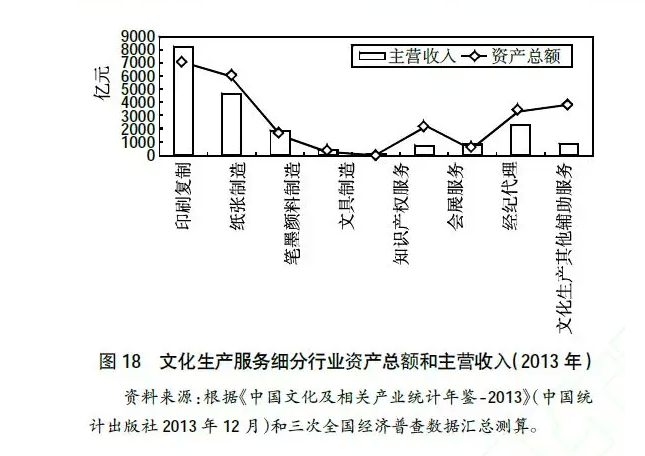

图16显示印刷复制在文化生产服务中的规模最大,2004年和2008年的增加值分别为365.15亿元和772.54亿元,分别占同期文化生产服务增加值的47.60%和58.91%。为文化生产提供原材料的纸张和笔墨颜料制造“紧随其后”,纸张制造的增加值2004年和2008年分别为225.10亿元和102.15亿元,笔墨颜料制造的增加值2004年和2008年分别为54.91亿元和74.90亿元。纸张制造的增加值2008年比2004年减少百亿元,主要原因是全国报纸总印量出现负增长,这是自1993年之后的首次负增长。

知识产权服务、经纪代理和会展服务属于文化生产的软服务。其中,知识产权服务包括版权服务和文化软件服务两项,版权服务是指版权代理服务、版权鉴定服务、版权咨询服务以及海外作品登记服务、涉外音像合同认证服务、著作权使用报酬收转服务、版权贸易服务等,文化软件服务则是指与文化有关的软件服务,包括软件代理、软件著作权登记、软件鉴定等服务。与其它细分行业比,知识产权服务目前的规模还很小,甚至显得“微不足道”,2004年和2008年的增加值分别只有0.26亿元和8.57亿元,但它对文化生产及再生产的意义重大,随着文化产业的快速发展,其作用会更加凸显。

经纪代理服务在文化生产及再生产过程中也具有特殊意义,产业化、市场化程度越高,其作用会越突出。在文化产业统计中,这项服务主要包括文化娱乐经纪人以及其他文化艺术经纪代理,也包括文化用品、图书、音像、广播电视器材等国际国内贸易代理服务。经纪代理的增加值2004年和2008年分别为17.78亿元和63.59亿元。

近年来,会展服务业发展迅速,2008年增加值已突破百亿元。随着文化数字化进程加快,软件开发对文化生产的辅助作用日益突出。文化产业统计中的软件开发,主要是指多媒体、动漫游戏软件开发,包括应用软件开发及经营中的多媒体软件和动漫游戏软件开发及经营活动。这个项目是2012年文化产业统计标准修订时新加的,2013年软件开发的主营收入为2211.13亿元。

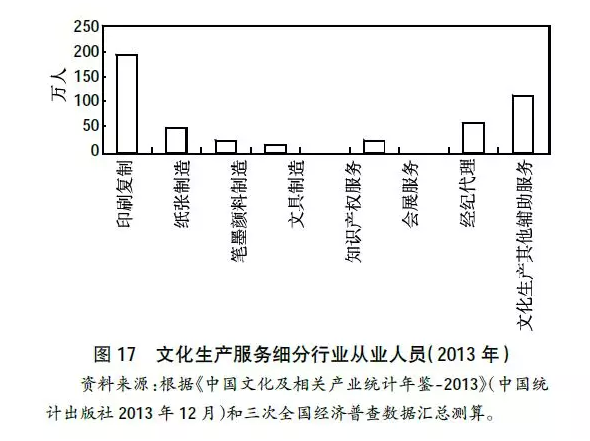

图17和18显示了文化生产服务细分行业2013年人员和资产分布情况以及经营状况。从从业人员、资产总额和主营收入三项指标看,印刷复制、纸张制造在文化生产服务类别中处于领先地位。按照2004年和2008年的主营收入与增加值之比推算,2013年印刷复制的增加值应突破2000亿元。

文化产业发展离不开国民经济体系支撑

一部作品要变成文化产品,固然需要编辑或编导的“精雕细刻”,同时也需要相应的设备辅助完成,印刷复制需要设备,广播影视节目制作也需要设备,即使舞台艺术表演也需要乐器、舞台机械、灯光照明和音响设备。这是国民经济体系支撑文化产业发展的具体体现,文化产业因此而诞生一个新类别,即文化装备制造。

.png)

文化和科技要融合,文化装备制造是最佳的切入点。每一次科技进步,都会带来文化业态的更新换代。文化生产及再生产要跟上科技变革的步伐,在工艺、流程、材料等方面都需要革新,也需要更新技术和设备。所以说,科技对文化的影响及渗透,是借助于文化装备这个环节实现的,文化和科技的融合度必然通过文化单位的技术装备水平体现出来,文化装备制造决定文化产品和服务的技术含量,也是推动传统文化产业转型升级的决定力量。

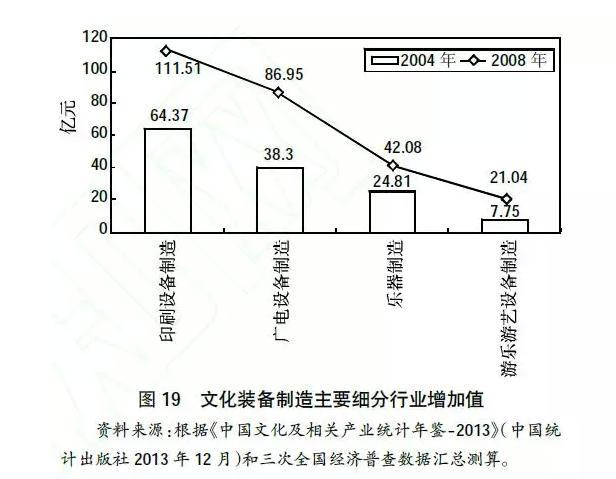

图19显示,印刷、广电和演艺的设备制造在文化装备制造中的地位突出,其增加值加总额相对于文化装备制造增加值的比重,2004年和2008年分别为75.92%和75.87%。这表明,文化装备制造对文化内容生产的支撑作用较为突出。

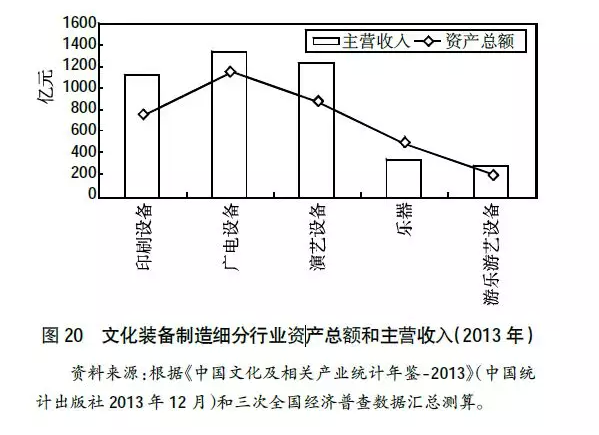

图20显示,2013年,广电设备、演艺设备和印刷设备已成为文化装备制造名副其实的“三驾马车”,主营收入均已过千亿元,资产规模也在800亿元以上。尤其是演艺设备的主营收入和资产总额均已超过印刷设备,出乎预料。

文化消费终端制造也是文化产业与国民经济体系融合的一个节点。从广义上讲,文化消费终端的范围很广,除了收音机、电视机等收听收看设备以及手机和计算机等电子或数字终端,也包括图书馆、美术馆、博物馆、文化馆以及电影院、剧场等公共文化设施。考虑到建造公共文化设施属于公共投资建设范畴,特别是与国家统计局《文化及相关产业分类(2012)》相衔接,文化消费终端制造主要包括电子设备、电视机、玩具以及焰火鞭炮产品制造,其中电子设备和焰火鞭炮产品制造是2012年修订时新加的,手机和微型家用计算机的制造由于尚存争议暂未纳入。

.png)

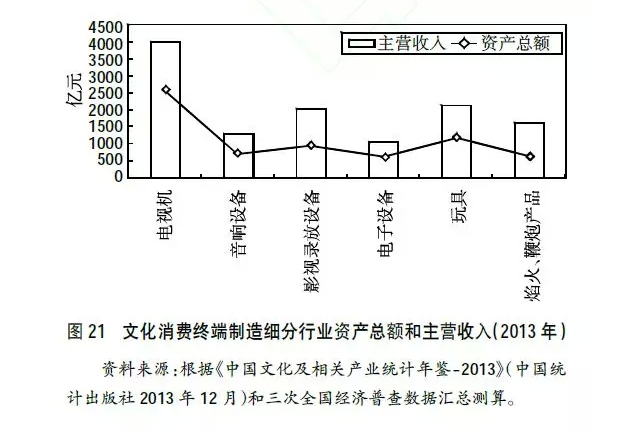

图21显示,2013年,电视机制造是文化消费终端制造的“大块头”,主营收入接近4000亿元、资产总额超过2500亿元。紧随其后的便是玩具和影视录放设备制造,资产规模近千亿元、主营收入在2000亿元左右。从2004年和2008年的统计数据看,玩具制造的增加值要比电视机制造高。2004年,玩具和电视机制造的增加值分别为138.29亿元和127.55亿元;2008年,这一数值变为289.21亿元和327.67亿元。这从另一个侧面反映,产品的文化含量高,其附加值也会随之提高。

文化装备制造和文化消费终端制造是直接服务于文化生产及再生产的,其中,文化装备制造与文化传播渠道和文化生产服务、文化消费终端制造与文化内容生产和文化传播渠道具有直接的关联性。2004年,文化传播渠道和文化生产服务资产总额加总每增加1个百分点,约带动文化装备制造的主营收入增加0.13个百分点,2008年和2013年,这一系数分别为0.27和0.13。比值的差异可能与设备更新的周期有一定关系,2008年的比值高于2004年和2013年,表明2008年文化传播渠道和文化生产服务的设备更新进入一个新的周期。2004年和2008年,文化内容生产和文化传播渠道资产总额加总每增加1个百分点,文化消费终端制造主营收入分别可增加0.71个百分点和0.63个百分点,2013年这一系数为0.40。

生产性文化服务“前景广阔”

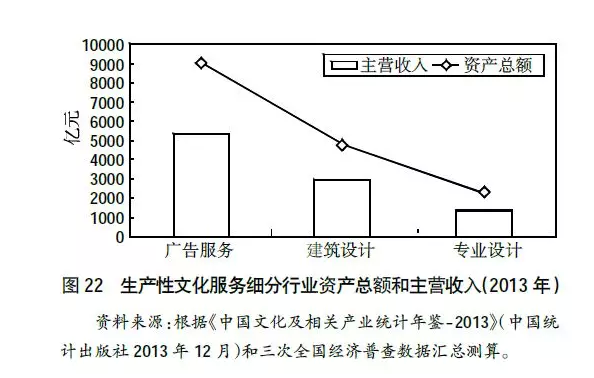

生产性文化服务是文化产业的六个类别之一,也是文化产业对国民经济体系产生直接影响力的一种重要方式。国家统计局《文化及相关产业分类(2012)》专门增加了“文化创意和设计服务”一类,这个类别的最大特征就是生产性。鉴于文化软件服务中软件开发性质上属于为文化生产服务,已归并到“文化生产服务”类别中,而数字动漫、游戏设计制作属于文化内容生产,生产性文化服务的具体包括广告服务、建筑设计和专业设计(见表8)。

.png)

图22显示,建筑设计也已初具规模,2013年资产总额接近5000亿元、主营收入接近3000亿元,其经营规模和实力已同文化内容生产的出版服务相当。

与广告服务相比,专业设计的规模目前还很小。广告服务的增加值2004年和2008年分别为159.40亿元和608.00亿元,而专业设计的增加值2004年和2008年分别只有13.44亿元和35.91亿元。如果按照2008年的主营收入与增加值之比推算,2013年专业设计的增加值应接近500亿元,是2004年的36倍、2008年的将近13倍。

文化产业区域发展呈阶梯状

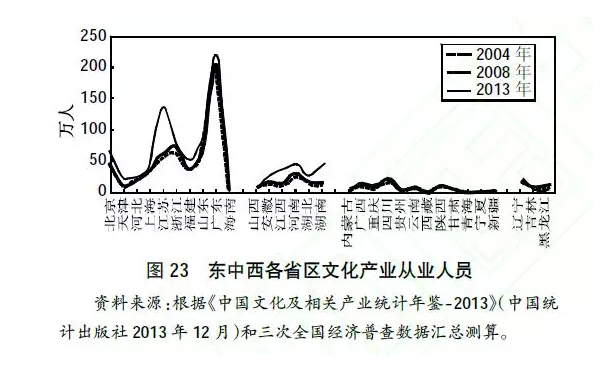

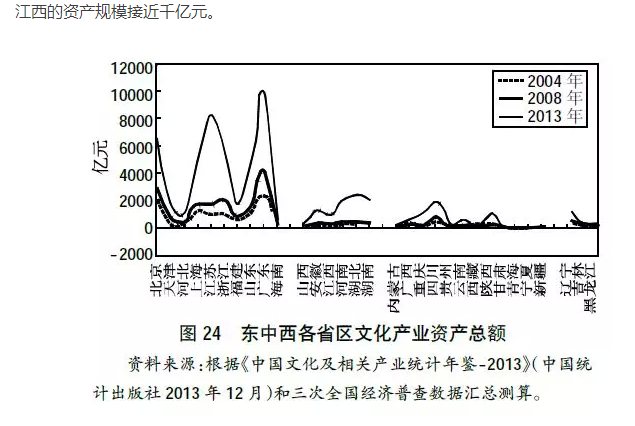

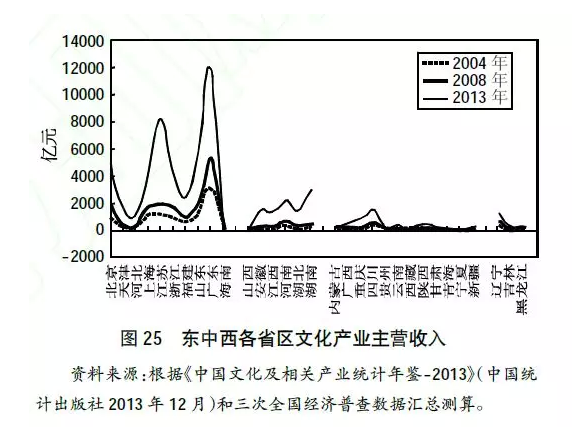

我国地区间的经济社会发展水平差异较大,这种差异在文化产业发展上也得以体现,呈现由东到中再到西的梯度发展态势,无论从人员和资产分布,还是主营收入分布,这一特征都很显著。

图23显示,东部十省区市,除天津、河北和海南,其余省份的从业人员是中部和西部以及东北的倍数。

图24显示,与2004年和2008年相比较,2013年全国大部分省份的资产规模增幅都比较大,2013年比2004年资产增加额超过1000亿元的有12省区市,广东省的资产总额过万亿元,2013年比2004年增加了7652.15亿元;增加额排在次席的是江苏省,2013年资产总额8372.14亿元,比2004年增加了7325.61亿元。2013年,中西部地区资产规模过千亿元的省份有7个,其中中部地区最多、占4席,即中部六省有4个省资产规模过千亿元,分别是湖北、湖南、河南和安徽,江西的资产规模接近千亿元。

图25显示,2013年主营收入超过千亿元的省份有16个,其中,广东省主营收入过万亿元,达到12408.89亿元,是2004年主营收入的3倍。2013年,江苏省、山东省和北京市的主营收入超过5000亿元,上海市和浙江省的主营收入接近5000亿元。2013年比2004年的主营收入增加额超过千亿元的省份,中部六省有5个(山西省2013年的主营收入刚突破200亿元),湖南省的增量已经超过2000亿元;西部和东北只有四川省、为1204.07亿元。又一次证实了梯度式发展、阶梯状分布的特征。

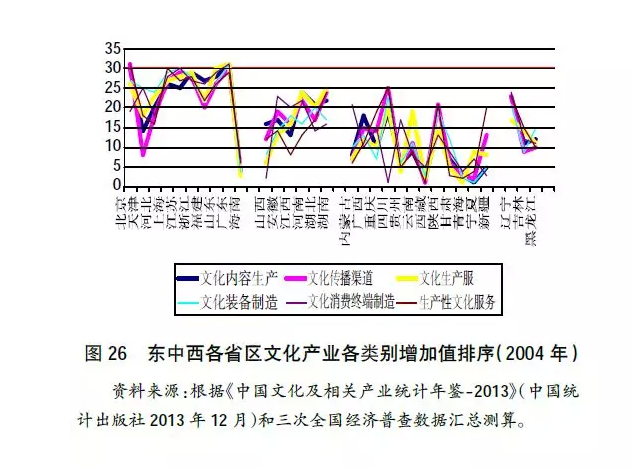

根据2004年和2008年各省区市文化产业各类别的增加值,我们按类别将各省区市进行排序,再次证实文化产业区域发展的阶梯状特征(见图26、图27)。

.png)

图26显示,2004年,东部的广东省、浙江省、上海市、江苏省、北京市和山东省,在文化产业各类别的排序中名列前茅,每个类别的得分在25分以上(满分31分),广东省除文化传播渠道排名第二外(第一为北京市),其余排名均为第一。中部六省的湖南省、湖北省和河南省获得20分以上的类别较多,位次远高于西部省份。图27比图26体现得更明显,中部六省居于20~25分值的,要比西部地区多得多(西部只有四川省个别类别的分值达到20以上)。

促进文化产业健康快速发展的建议

作为一种新的产业形态,文化产业发展尚处于初级阶段,发展时间较短,发展基础还不牢固,急需规划引导和重点培育。

1、打通文化产业和文化事业之间的通道。习近平总书记指示要系统梳理传统文化资源,让收藏在禁宫里的文物、陈列在大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来。这些文化资源主要集中在公共文化机构,属于公益性文化事业。近年来,国家财政已投入大量资金推动传统文化资源数字化,全国文物系统用10年时间进行文物普查,为4.8万件(套)一级文物拍摄了387万张高清照片。以文化资源数字化成果为原料,集成运用各种新技术,萃取中华文化之要素,并分门别类标签化,就可以形成“中华文化素材库”,既为实施中华文化传承工程打好基础,也为文化生产部门提供各式各样的素材,把推动文化产业发展与弘扬中华优秀传统文化、建设社会主义核心价值体系融为一体,确保文化产业发展的正确方向。

2、加快推动文化产业转型升级。近几年,以互联网为载体的新兴文化产业发展迅猛。2004年,互联网信息服务的增加值只有51.05亿元,2008年也只增加到192.66亿元,到2013年,与互联网相关的文化信息服务的增加值已达1941.12亿元,占文化产业增加值的8.83%。新兴文化产业的迅猛发展,极大地拉动了传统文化产业的转型升级。自2013年起,财政部会同新闻出版广电总局扶持电影、新闻出版、印刷复制等行业加快数字化转型升级,为实现传统媒体和新兴媒体融合提供了技术保障。建议将扶持范围扩大到演艺、广电节目传输、电影院和剧场等行业,全方位推动传统文化产业的数字化更新改造,打牢媒体融合的技术基础。

3、大力培育骨干文化企业。近年来,随着文化产业发展,文化企业的经营规模在不断扩大、经营实力也在增强。2004年,出版、影视、演艺、广电节目传输和出版物发行等行业规模以上文化企业的户均资产分别为0.46亿元、0.17亿元、0.02亿元、0.33亿元和0.29亿元,户均主营收入分别为0.24亿元、0.03亿元、0.007亿元、0.08亿元和0.33亿元。到2013年,上述行业规模以上文化企业的户均资产均过亿元,分别为2.69亿元、2.89亿元、1.86亿元、4.44亿元和1.03亿元,户均主营收入分别为1.00亿元、0.77亿元、0.55亿元、1.29亿元和0.81亿元。自己跟自己比,资产和收入规模都在成倍增长,但与其他领域相比,尤其是跟国外知名文化企业相比,国内文化企业的规模和实力真是“小巫见大巫”。应当抓紧制定培育骨干文化企业的规划和政策,推动国有文化企业的战略性调整,推动文化企业的并购重组,鼓励文化企业实行混业经营。

4、充分发挥文化装备制造业的支撑作用。每一次科技进步,都会带来文化业态的更新换代。文化生产及再生产要跟上科技变革的步伐,在工艺、流程、材料等方面都需要革新,也需要更新技术和设备。科技对文化的影响及渗透,是借助于文化装备这个环节实现的,文化和科技的融合度必然通过文化单位的技术装备水平体现出来,文化装备制造是推动传统文化产业转型升级的决定力量。2013年,广电设备、演艺设备和印刷设备已成为文化装备制造业的“三驾马车”,特别是演艺设备的主营收入和资产总额均已超过了印刷设备。相对于文化消费终端制造而言,文化装备制造对文化产业的支撑作用还不够大,这种状况与部门分割有一定关系。宣传文化部门要把发展文化装备制造业,作为推动文化和科技融合的主要途径,鼓励文化企业大力提升技术装备水平,加快实现数字化转型升级。

5、高度重视生产性文化服务业发展。以设计和广告为主体的生产性文化服务业,是文化产业对国民经济体系产生直接影响力的一种重要方式。在生产性文化服务业中,广告服务目前的规模较大。2004年和2008年,广告服务的增加值分别为159.40亿元和608.00亿元,2013年已过千亿元。但建筑设计和专业设计的发展潜力巨大。2013年,建筑设计的资产总额接近5000亿元、主营收入接近3000亿元,其经营规模和实力已同文化内容生产中的出版服务相当。专业设计的增加值2004年和2008年分别只有13.44亿元和35.91亿元,到2013年已接近500亿元,是2004年的36倍、2008年的将近13倍。2014年初,国务院专门下发了《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》,鼓励和支持广告、设计等生产性文化服务业的发展,必须抓住机遇,抓好落实。

推荐阅读

经典栏目

精彩专题

关注我们

大视频行业颇具影响力的行业社群平台,重要新闻、热点观察、深度评论分析,推动电视行业与各行各业的连接。

集合电视台、网络视听、潮科技等各种好玩信息。

专注于报道广电行业新鲜5G资讯,致力于成为广电行业有权威、有深度的5G自媒体平台。

UHD、4K、8K的最新资讯和最深入的分析,都在这里。

视频产业的专业圈子,人脉、活动、社区,就等你来。

我们只沉淀有深度的信息和数据。

致力于卫星电视信息、卫星通信技术、天地一体网络应用案例、以及广电、通信等产业的市场动态、政策法规和技术资讯的传播。