江苏卫视4月14日播出了一档音乐节目《金曲捞》,说是音乐节目是因为该节目是以音乐金曲为话题,唤醒和挖掘音乐背后的人生情怀和怀旧情感。情怀成为该节目的核心价值观。

《金曲捞》节目“致力打捞茫茫星河中蒙尘的星星,助其焕发新生”,(本文以4月28日播出节目为分析样本),节目通过唤醒师演绎经典歌曲,并接受现场大众评审团评审,超过300人认可,方能唤醒成功,歌曲原唱者将献身现场。如果唤醒失败,原唱将选择自行离开并不现身。

节目以经典的演唱、高品质现场演奏、最美的和声、精心的配器设计,以及最现代的电视舞美设计,营造出最具“诚意”的音乐电视真人秀节目,在众多高品质节目中透出一股温暖的情怀之风。

一档成功的电视栏目,首先是价值观的成功。《金曲捞》节目首先明确节目价值观,或者说牢牢抓住价值观,确保节目不仅“有形”,而且“聚神”,神形兼备,才能赢得观众,赢得市场,赢得好评。

金曲就是经典。《金曲捞》以曾经的经典歌曲为资源,挖掘金曲背后的故事和情怀,唤醒一个人、一个时代的历史记忆和人文情怀。金曲就是经典,是一个时代的文化标志。对金典的唤醒就是对历史文化的唤醒。金曲所代表的不仅仅是音乐本身,它负载着时代的文化含量。一首郑钧的《长安,长安》,2008年曾获得第13届中国歌曲排行榜年度金曲榜。这首歌,是歌者写给家乡和亲人的歌。姥姥的旧楼、爷爷的大宅院、西安城墙、陕西的秦腔,这些带有家乡元素的歌曲,写出了一个城市的情怀。每一首金曲的背后何尝不是都蕴藏一段经典的故事。

原味就是回味。金曲一旦产生就成为社会的文化财富,每个人都能共享金曲所产生的文化价值。对于音乐来说,人人都能弹唱金曲。但是对于受众来说,最渴望回味的还是“原唱金曲”。向原唱致敬是《金曲捞》的又一价值观,这是一根主线贯穿在节目始终。观众能不能听到原唱,原唱者能不能现身成为节目最大的悬念。节目在形态上设计,当原唱出场的时候,全场起立,鼓掌热烈欢迎原唱现身。当原唱发声的时候,节目通过对观众的反应镜头,表达原唱的魅力和感染力。

金曲冷暖感受人生起伏。经典是过去,再经典的人生也有回落的时刻,《金曲捞》给我们展现了两种不同的人生。获得金曲榜的时刻是红极一时的,是众星捧月,是人生巅峰时刻。金曲之后,是平静,甚至是冷落。许志安获得金曲榜的时候,终结了香港“四大天王”的时代。江美琪入围第11届台湾金曲榜最佳新人,号称“第二电美女”。随着岁月流金,歌坛起伏,再红的歌者也不是常青树。对于一名歌手来说,最能体会人生起伏所带来的世间冷暖,《金曲捞》所展示的是歌手金曲之后的生活状态,以及对往事的回忆和感知。

有感情才能动真情。情感是一切文艺作品的润滑剂。有情感的电视节目才能感动人、有感染力。《金曲捞》节目因为情怀,关照到人的内心和情感。郑钧在讲述歌曲创作时,脑海里多次浮现爷爷家的大宅院,爷爷围着院子散步,这是对亲人的追忆,情感质朴真挚,情动现场观众。郑钧在节目现场对妻子表白的时候说,“如果你爱她,就要忠诚于她。为她去做一些改变”,简单的道理,却赢得观众最动情的认可。金曲歌手江美琪在讲述人生低潮的时候,甚至面临“这辈子如果不做歌手”的窘境,她听到来自歌迷的声音“小美,加油”,眼泪夺眶而说不出话来。这种情不自禁,怎么不打动观众呢!

人是电视节目最生动的主角。《金曲捞》不同于一般的唱歌类节目,节目通过设置不同的角色,分担不同的功能,衬托出对节目主角的尊重。

唤醒师的艺术高度。唤醒师是当代音乐人用当代的方式或者自己的方式,重新演绎金曲的魅力。比如有“音乐教母”之称的杜丽莎,用“接近灵魂”的歌唱,成功唤醒歌曲原唱许志安,并创下了《金曲捞》唤醒票数的新纪录。作为殿堂级的音乐家,杜丽莎在节目中透露,“这是一首与爱情有关的歌曲,我也经历过那样的爱情,很喜欢那个人,对方却不喜欢我,但我还是不想放弃,音乐里的情感永远不会过时,美好的旋律和美好的情怀,都值得我们视为珍宝。” 能将自己的情感融入到他们的作品之中,这就是对金曲、对原唱者最高的敬意。灵魂歌者黄琦珊、新生代歌者汪苏泷,都是当今乐坛有影响力的人物,他们重新演绎岁月金曲,每一份努力都是一种创造,字字句句,声声调调都体现出唤醒师的认真和用心,因为他们不仅在歌唱,而还有“唤醒”的重任。能不能唤醒原唱,比赢得观众掌声要戏剧得多,这就是《金曲捞》奉献给观众的另一种情感体验。

叨叨团的熟知度。唤醒记忆仅仅靠歌声是困难的,或者是不够戏剧化。设置“叨叨团”,增加了节目的戏剧和喜剧效果,使音乐节目具有规则性或者游戏化,增加音乐之外的饱和度。“叨叨团”,取义“唠唠叨叨”。人员构成由音乐界、演艺界、主持界、时尚界、文艺界等组成。人员结构具有话题感,比如黄国伦熟知港台及大陆三地诸多人和事,黄子佼长期主持台湾综艺节目,王栎鑫为内地新生代歌手、李艾为模特、演员和主持人,刘芸为并不熟知音乐圈的演员,五名叨叨团成员,不同年龄,不同金曲接触史,面对历史金曲时,表现出不同的熟知度,同时也带来不同的话题感。比如身为妻子的刘芸,相识十年间都没有能现场听一曲丈夫郑钧的演唱会。

500位大众的民意代表性。当数字量足够大的时候,才能产生数据。数字本身并无含义,当形成数据的时候才有意义。《金曲捞》设置500名观众作为大众评审,他们用数量表达对“唤醒师”的回应,当唤醒师足够用心演绎历史金曲的时候,才能赢得大众评审的认可。节目设置的规则是300票大众评审认可,才能允许原唱现身。尽管节目并没有交代500名大众评审的来源和标准,但是从画面上看,500名大众评审男男女女,老老少少,尽可能广泛地代表“广大听众”这个模糊的概念。

QQ乐评的时尚感。坐在乐评位置的QQ乐评人,是来自F20的青春乐团成员,号称为“无敌鲜嫩嫩妹子们”,尽管节目没有显示出他们的作用,但是从他们的装束可以看出来,他们代表青春范儿,表现出一种青春感知力。节目也不断通过反打镜头,表现他们在金曲演绎或者往事回述中,青年一代的感受、感知和感染境况。

原唱的个性和尊贵。原唱是无语争辩的主角。《金曲捞》围绕原唱这个核心,做悬念、做情怀、做共鸣、做氛围。需要说明一点的是,《金曲捞》并不是单纯为原唱而营造氛围,还是尊重原唱的个性选择。郑钧在面对“叨叨团”追问“写歌不是为了红,而是为了什么”的时候,他的回答是为了“表达自己”。诸如此类追问,郑钧都是淡淡地回答。毫无哗众取宠之感,也无矫情之意。真实自然质朴,反而是赢得观众的敬意,同时也赢得了爱人的仰慕。真实是原唱者最值得尊敬的艺术态度。

江苏卫视曾经一度在音乐节目方面,做出过卓越的探索。从《名师高徒》到《蒙面唱将》,这次《金曲捞》把核心放在好听的歌“金曲”上面,核心定位明确以后,围绕核心就产生“理所当然”的结构系统。

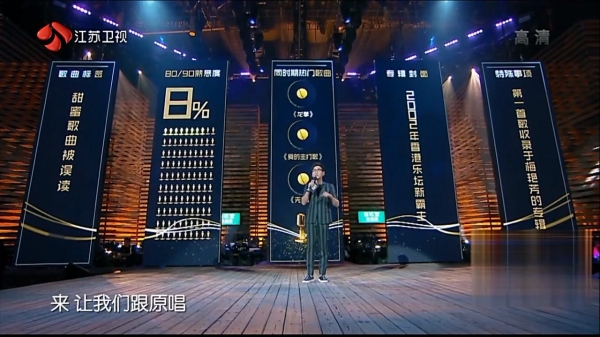

“唤醒之旅”探寻金曲标签。好歌与人和时代是密不可分的。《金曲捞》重在“捞”,有“打捞”之意,去重拾那些曾经经典的好歌。这比纯粹的唱歌比赛更进了一步,歌曲背后的故事,背后的人和事,更能唤起观众的记忆。“歌曲标签”、“8090熟知度”、“专辑信息”、“特殊事项”这些提示性信息,就使节目具有了谈话节目或者竞猜节目气质,增加了节目的厚度和娱乐度,拓展了一档音乐节目的关注度,甚至弥补了历史的陌生感。

“听听原唱”展示歌手个性。这个环节更具有电视节目的形式感,尽管是通过变声等手段,观众还是好奇幕后的原唱的真实面目。一方面通过追问,按图索骥,唤醒观众记忆,另一方面也展示出“叨叨团”成员和原唱的个性。黄国伦跟原唱对话的时候,问原唱是不是合作过,合作过的歌红不红,当原唱回答很红的时候,黄国伦用故弄玄虚的语气,把观众的口味掉得高高的。这一方面说明黄国伦不仅会跟原唱沟通,更会跟观众沟通。叨叨团成员刘芸跟原唱对话,为了验证原唱是不是自己的丈夫,还拨通了丈夫的电话。当电话被拒接,悬念被推到最高点。

“唤醒时刻”尽显金曲魅力。为了增加节目的神秘感,节目所选择的金曲并不是观众耳熟能详的曲目。据了解节目组所选择的金曲为观众熟知度不到1%的曲目。这个唤醒师重新演绎,带来了表现空间。正如黄琦珊重唱郑钧的作品《长安,长安》,而唱不出郑钧的苍凉感,只能唱出黄妈的味道。这也是节目所需要的。一首歌曲旋律是不变的,但歌曲所传达的艺术魅力会有历史的痕迹。当代歌手会带着当代的味道,来满足当代受众对金曲的审美需求。当然,这是艺术层面的追求,恰恰是金曲时代感的不同味道或者相似味道。

“原唱合音”是最经典的重温。节目设置300票的民意门槛,是为了体现出原唱现身的神秘感和神圣感。从剪辑角度,编导故意拖延民意票数显示的增长速度,也是为了增加观众对原唱现身的期待感。阻隔原唱现身的大屏幕升起,观众只能从下而上逐步识别原唱现身,一切铺垫之后,只待原唱献声。观众的视觉、听觉和感觉得到极大的满足。能和金曲得主同台演唱,再知名的歌手都会视此为是一种荣誉。

“大碟签名”做足仪式感。节目是按照季播设计,总体上应该有金曲集中展示的大结局。但每期节目或者说每个单元金曲,以“大碟签名”为标志性结束行为。节目把“大碟签名”做足了仪式感,唤醒师和原唱者同时在象征着金曲的大碟上签下名字。影像中会重放金曲演唱或者唤醒演唱的精彩瞬间,也会插入对唤醒者或原唱者的采访,补充交代相关信息或者幕后花絮。

《金曲捞》看似音乐节目,实际上吸收了当前流行或者热播的节目形态元素。使一个纯粹的节目,变成一个流行的、符合现代观众喜好的综艺节目。

竞猜是电视节目的法宝。竞猜不仅仅是益智节目中的环节,在音乐节目中也可以植入。《金曲捞》通过提示猜歌手,猜金曲是音乐范畴领域的竞猜,既有专业性,也有时代感,同时通过竞猜还具有带入感。通过语言暗示,逐步把观众带入到金曲所表现的年代里。叨叨团时不时还会根据节目内容释放一些干扰项或者提示语。比如刘芸在猜自己的丈夫郑钧时,表示对方的说话方式像老公,黄国伦就干扰说,制作方不会请夫妻两人同时参加节目。

比拼是最具电视感的形态。《金曲捞》的比拼是隐形的,“唤醒时刻”的演唱,在观众审美中会拿来跟原唱、跟记忆中的金曲进行“比拼”,这种隐形的“比拼”比台上真刀真枪的对抗更有杀伤力,因为是挑战观众先入为主的审美惯性。如果观众对金曲有记忆,会拿记忆的标准来衡量“唤醒”的演唱,由此,每个唤醒者不敢怠慢每一次唤醒演唱。最后的合唱和音又是完美的结局,将本来具有对抗性的比拼,化解为“握手言和”的相互敬意。

对话是主题的升华和价值的发掘。对话本来是谈话节目的核心形态。移植到音乐节目中,就是要通过对话,挖掘出更符合主题的价值点。通过对话,挖掘出信息,比让歌者说出来更具有电视感。对话,可以使信息指向性更强,使价值点更突出。叨叨团也会问出观众更感兴趣的话题。

谈话营造和谐的娱乐场。五个叨叨团成员,就是一个谈话场,节目氛围是由他们所决定的。这是区别于其它音乐节目的关键点。站在“金曲捞”的舞台上,就像回家,走到老朋友中间一样。叨叨团什么样的话题,都能热热闹闹互动起来。用嘉宾刘芸的话说,就是比较“嗨!”。多人谈话也便于话题响应,一句话引起共鸣,众人就会响应起来。

投票使决选规则简单明了化。综艺节目的评价方式有很多种,有专家、嘉宾性质的品质指标,正如叨叨团的点评,随意、随和而一语中的。也有大众以投票的方式表达“赞同”、“不赞同”这种是非回应。回应方式越简单态度越明确。但是是非回应的缺点在于电视感不强,就要靠别手段来弥补。比如将票数表现电视化,控制票数变化速度等等。

360度舞台营造交流感。《金曲捞》的舞美设计简约不简单,它不像别的音乐节目那样有华丽复杂的机械装置,一方伸向观众席中的舞台,可以说不足够大,仅能适合一个人的独唱,两个人和音的时候,就显得的局促。因为上台的每一位歌者都堪称巨星或者曾经的巨星。什么样大的舞台他们都经历过,恰恰是最充实的小舞台,让他们重新拾起当歌手面对歌迷的那份初心。几块吊起来的彩屏,时隐时现,来去自由,既不是障碍,也不是累赘,反而增加了音乐节目的表现空间和可视感。现代电视栏目的大投入,很多是投在硬件装置方面,目的是产生最炫的视觉效果和最酷的功能系统。如果把精力投在能产生内容的品质上,也算是经济的选择。

共鸣是一种公共情感。 《金曲捞》所追求的不仅仅是音乐本身,而是音乐所带来的岁月流变。更多音乐之外的东西成为该栏目的看点。正如前一段热播流行的《诗词大会》和《朗读者》,社会性和社会公众的共同情感成为节目引起人们共鸣的最终极追求。这是优秀电视节目必备的素养,就是对人性和对人情感的关照。杜丽莎作为唤醒者,非常动情,就像唱自己。

故事是另一首金曲。资讯、故事和观点是三种信息形态。讲好故事是真人秀电视栏目的终极追求。一首金曲,一段故事;一个歌手,一段故事;一种情怀,一段故事。《金曲捞》,打捞出来的是一段段真挚感人的故事。许志安在回忆厨房宣言的时候,讲述的就是于郑秀文的爱情故事,也感动了现场观众。刘芸不经意之间也是讲述了与摇滚歌手郑钧之间的爱情故事。

情怀是一种追求。情怀即是栏目的价值观,也是栏目的特色和看点。如果说金曲是线,情怀就是魂,主线和灵魂交织在一起,成就一个丰满的电视栏目。编导希望通过“打捞”金曲,寻找一代人的记忆,唤醒两代人的情怀。金曲是时代的文化,唤醒金曲是当代的文化,两种文化或碰撞,或相融,其终极目标是建立起“成风化人”的情怀。

幽默是一种文化。首先幽默是一种品质,是一种传递快乐的品质,也是一种胸怀和态度,表达主创人员与观众互动的态度,不是教育别人,也不是卖品质让人欣赏,而是一种开放的互动心态,让观众融入其中,享受金曲音乐带来的美感和心灵互动。黄国伦、李艾、黄子佼、刘芸这些叨叨团,互动幽默,生性快乐,传达给观众的也是轻松的观赏状态。不像有些节目让观众紧张到窒息。

(中广互联特约作者 坤虫)

推荐阅读

经典栏目

精彩专题

关注我们

大视频行业颇具影响力的行业社群平台,重要新闻、热点观察、深度评论分析,推动电视行业与各行各业的连接。

集合电视台、网络视听、潮科技等各种好玩信息。

专注于报道广电行业新鲜5G资讯,致力于成为广电行业有权威、有深度的5G自媒体平台。

UHD、4K、8K的最新资讯和最深入的分析,都在这里。

视频产业的专业圈子,人脉、活动、社区,就等你来。

我们只沉淀有深度的信息和数据。

致力于卫星电视信息、卫星通信技术、天地一体网络应用案例、以及广电、通信等产业的市场动态、政策法规和技术资讯的传播。