(本文作者:中央宣传部文化体制改革和发展办公室巡视员、副主任 高书生)

摘要:当前文化建设所面临的突出问题,表现为文化生产新旧体系并存及叠加引发的挤压和摩擦。体系再造是解决这一突出问题的有效途径,应以建设文化大数据体系为路径,撬动文化生产体系再造。我国是文明古国、文化资源大国,从文化遗产中“萃取”数据,犹如挖 金矿”——文化“金矿”,相伴而生的是矗立起三座“金山”——中国文化遗产标本库、中华民族文化基因库和中华文化素材库。以此为基础,通过有线电视网络就可以形成物理分散、逻辑集中、闭环运行的现代化文化生产体系,打通事业和产业,畅通生产和消费,融通文化和科技,贯通业态和门类,催生万亿级的新产业。

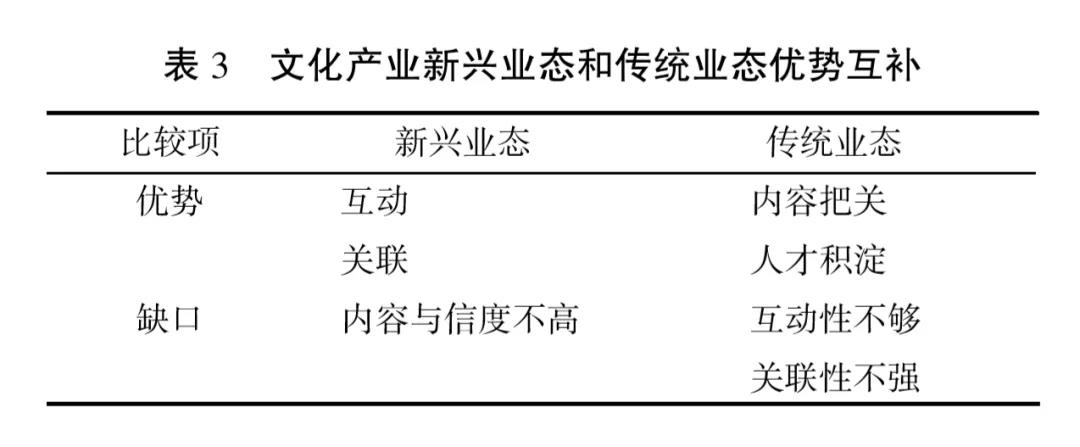

以互联网为代表的新业态、新兴产业正在兴起,但新体系存在“缺口”;以传统文化单位为代表的旧业态、传统产业正在挣扎,因为老体系存在“缺陷”如何对接新业态与旧业态、新兴产业与传统产业,是当下文化建设绕不过去的重要问题。

当下,文化建设面临一些问题,有些还很棘手:

主流媒体告急:传统新闻媒体广告收入的“断崖式”下滑,已从纸媒扩大到电视台;新闻作品版权保护束手无策,传统新闻媒体已沦为“新闻打工仔”,大批新媒体、自媒体“站起来”,大批传统媒体“倒下去”。

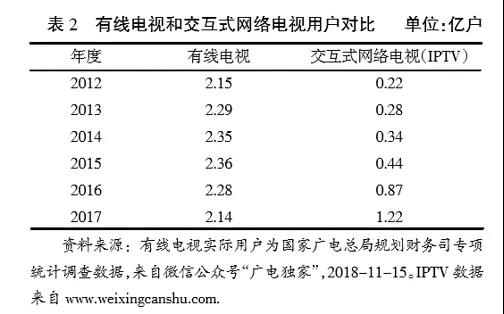

传播主渠道告急:2016年第四季度,有线电视用户(家庭用户)首次出现负增长,全年减少737万户,2017年又减少了1384万户,有线电视在全国家庭电视收视市场上的占比降至54.8%,用户总量降至2.14亿户。

技术与艺术脱钩:虚拟现实技术(VR)和增强现实技术(AR),恰似野马“脱缰”,其产业化推广及应用普遍被看好,但会不会“昙花一现”,很难说这是“杞人忧天”,因为技术应用缺乏文化内容的支撑。

新旧体系叠加所引起的挤压与摩擦,有两个典型案例。

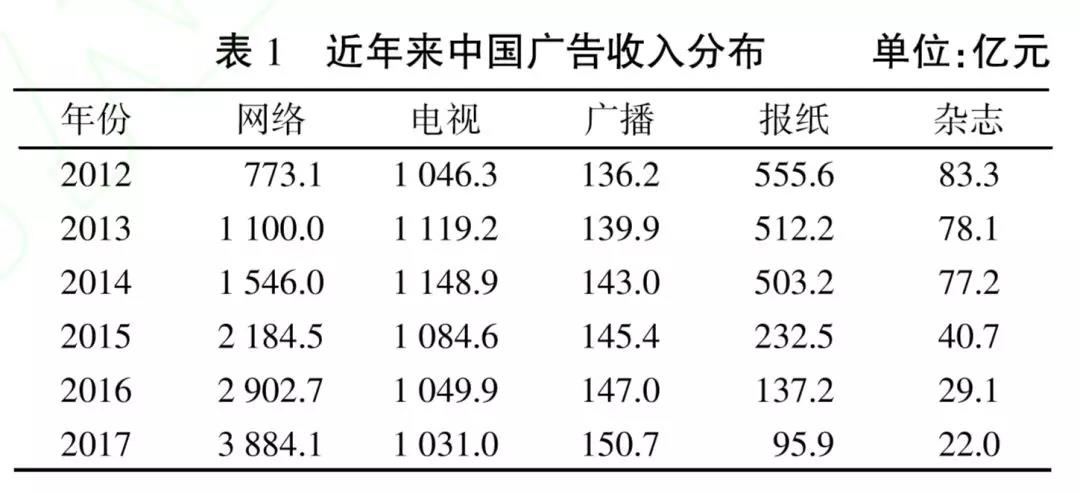

案例一是广告收入的不同媒体分布。从表可以看到,2012年网络的广告收入小于电视,2014年网络广告收入超过了电视。对于传统媒体来说2015年是个分界线,电视、报纸和杂志的广告收入出现严重下滑,报纸和杂志几乎是“腰斩”——报纸从2014年的503.2亿元降至232.5亿元,减少270.7亿元;杂志从2014年的77.2亿元降至40.7亿元,减少36.5亿元。网络收入2015年比2014年增加638.5亿元,电视、报纸和杂志2015年比2014年减少额之总和,相当于网络增加额的58.2%。[1]

案例二是有线电视用户与交互式网络电视(IPTV)用户的此消彼长。有线电视和IPTV的传输方式不同,前者依靠广播电视网络,后者通过电信网络(互联网)。表2显示,2012年,有线电视用户2.5亿,IPTV用户只有0.22亿,后者只相当于前者的1/10。自2016年起,这种格局发生了变化,有线电视用户开始下降,从2015年的2.36亿降至2016年的2.28亿减少737万户,2017年进一步降至2.14亿,比2016年减少1384万户;反观IPTV用户逐年增加,2017年已经过亿,相当于有线电视用户的比重从2012年的10%增至57%,2017年比2016年增加3500万户。

文化新业态是文化和科技融合而产生的文化表达新方式或文化表现新形式。

在以互联网为代表的数字化、网络化、智能化等新技术条件下,文化的传统业态,比如图书、报刊、广播、电视、电影等,都披上了新业态的盛装。与图书相对应的是电子书,与报刊相对应的是电子报刊,与广播电视相对应的是互联网在线直播,与影视相对应的是视频网站等。即使古老的博物馆、图书馆等文化业态,也出现了数字博物馆、数字图书馆等新业态。

近年来,以文化体验为主要特征的文化新业态不断涌现,创造出越来越多的文化服务虚拟场所或场景。比如,采用增强现实技术(AR)、虚拟现实技术(VR)等,博物馆让文物动起来,创新了展陈方式,出版社让图书立体化,增添了阅读乐趣。

与文化新业态相对应,文化新产品特别是与互联网相关的文化新产品层出不穷,比如网络文学、网络游戏、网络影视、网络综艺、电子书等数字化文化产品。与这些文化新产品相伴而生的是文化消费新方式,如数字阅读、移动阅读、文化体验等,以及文化传播新渠道,如互联网文化娱乐平台、书报刊数字化发行等。数字出版、动漫游戏、数字创意、数字内容等新兴文化产业因此产生。

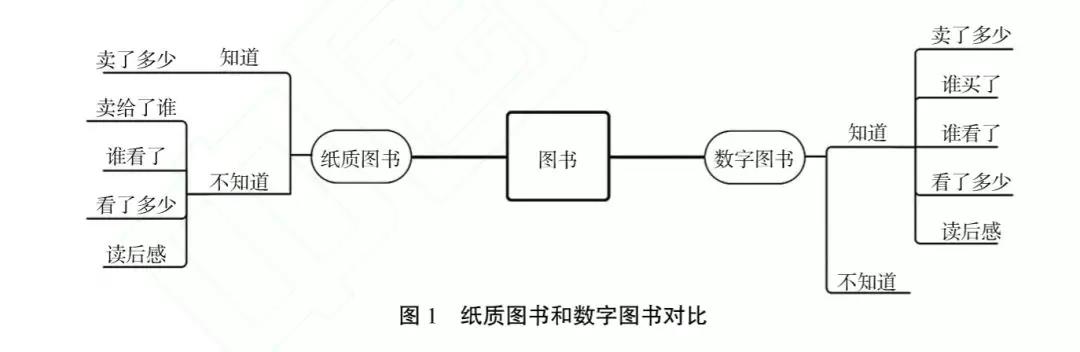

从发展的角度看,旧的不走新的不来,或者新的来了旧的就得走,这是客观规律。但有一个很大的问题需要思考,就是新业态和旧业态各自都是有优势的(见图1)。

比如,原来的纸质图书使读者养成了许多阅读习惯,但同数字图书相比,纸质图书的缺陷就非常明显——只知道卖了多少本(部),但是不知道卖给谁了,也不知道谁看了,或者看了多少,看完以后什么感想。数字图书的优势恰恰弥补了纸质图书的不足—既知道卖了多少,也知道谁看了,而且还知道读者看到哪章哪节甚至哪段、哪句话、哪个词。这是数字时代带来的最大好处。既然纸质图书不如数字图书,纸质图书是不是就要被抛弃?显然不能,因为纸质图书还有优势,特别是纸质图书出版所形成的独特优势还大有用武之地。

从表3看到,无论是新业态还是旧业态,新媒体抑或传统媒体,新兴产业还是传统产业,各自都有各自的优势,各自也有各自不可克服的缺陷。

比如,新体系的互动性很强,关联度很高,这是优势,但内容的公信度就不够高。相比之下,旧体系在内容把关方面积累了丰富经验,形成了比较完备的法律法规和制度,传帮带潜移默化影响着几代甚至几十代人,这些是新体系所不具备的。对比分析新旧体系,彼此具有鲜明的优势互补特点,对方的优势恰恰弥补自身的缺陷,自身的优势恰恰是对方的短板。

关于文化大数据,现在讲得最多的是需求侧的大数据,客户的资源、市场的信息、流量的多少,都是针对文化消费的。需求侧的大数据是因文化消费而产生的,如读书看报、听广播看电视、艺术鉴赏等文化消费活动中所产生的海量数据。

文化生产体系再造,需要格外关注供给侧的大数据,因为供给侧的大数据是可以作为生产要素进入文化生产过程的。

供给侧大数据来自三个方面:一是公共文化机构,包括图书馆、美术馆、博物馆、文化馆、纪念馆、档案馆;二是高校科研机构,如美术学院、服装学院、艺术研究所、考古研究所;三是文化生产机构,包括出版社、广播电台、电视台、电影制片厂、唱片公司、文艺院团等。

我国是文明古国、文化资源大国。根据第一次全国可移动文物普查,全国可移动文物共计10815万件/套,共计登录文物照片5000万张,数据总量超过140TB。另据全国第三次文物普查,全国共登记不可移动文物767万处,其中,古遗址类19.3万处,古建筑类26.4万处,石窟寺及石刻类2.4万处,近现代重要史迹及代表性建筑类14.1万处。

伴随着文化遗产数字化进程加快,从文化遗产中“萃取”的数据越攒越多,建设文化大数据体系的条件已经成熟。

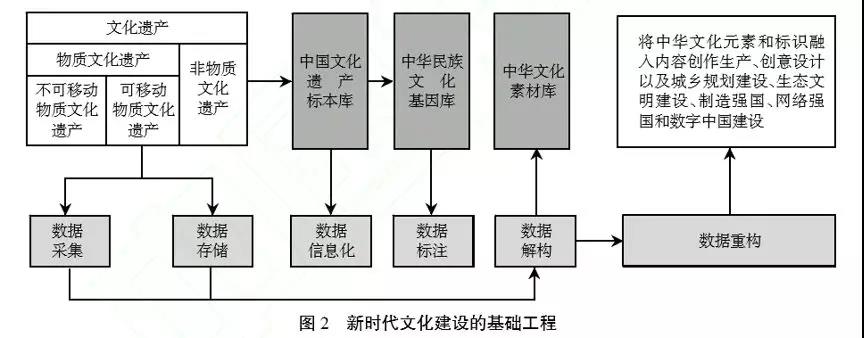

《文化产业促进法(草案征求意见稿)》和《国务院关于文化产业发展工作情况的报告》明确提出:推动文化资源数字化,分类采集梳理文化遗产数据,标注中华民族文化基因,建设文化大数据服务体系,将中华文化元素和标识融入内容创作生产、创意设计以及城乡规划建设、生态文明建设、制造强国、网络强国和数字中国建设。

科技部、中宣部、中央网信办、财政部、文化和旅游部、广播电视总局六部委联合下发的《关于促进文化和科技深度融合的指导意见》明确:贯彻国家大数据战略,加强顶层设计,加快国家文化大数据体系建设。依托现有工作基础,对全国公共文化机构、高等科研机构和文化生产机构各类藏品数据,分门别类标注中华民族文化基因,把非物质文化遗产记录成果中蕴含的优秀传统文化的精神标识提炼岀来,建设物理分散、逻辑集中、政企互通、事企互联、数据共享、安全可信的文化大数据体系。

从文化遗产中“萃取”数据,犹如挖“金矿”——文化“金矿”,相伴而生的是矗立起三座“金山:(见图2)

第一座“金山”是中国文化遗产标本库。进入21世纪,国家对文化遗产进行过大规模普查。从2002年开始,财政部和国家文物局对全国公共博物馆做了次文物普査,除故宫博物院和国家博物馆,仅国家级文物就有48万件,登录文物高清照片387万张。2012年至2016年,国务院组织开展了第一次全国可移动文物普査,对国有可移动文物藏品进行全面登记,建立起全国统一的可移动文物名录和藏品信息资源库,共采集27项收藏单位信息和15项文物基础信息,登录文物照片5000万张,数据总量超过140TB。把国家历次文化遗产普查所获取的藏品或遗址信息实现全国联网,自然就形成中国文化遗产标本库。

第二座“金山”是中华民族文化基因库。中华文明绵延数千年,有自己独特的精神追求和文化基因这是中华民族为人类文明贡献的精神财富,也是中华民族生生不息、发展壮大的精神滋养。把中华民族的文化元素、文化符号和精神标识标注出来,按照定的规则排列起来,就形成了中华民族文化基因库,为中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展提供基本标引。

第三座“金山”是中华文化素材库。以文化遗产数字化成果为原料,集成运用各种新技术,萃取中华文化要素,分门别类标签化,就可以形成中华文化素材库。依托这座文化“金山”,将中华文化元素和标识融入内容创作生产、创意设计以及城乡规划建设、生态文明建设、制造强国、网络强国和数字中国建设。

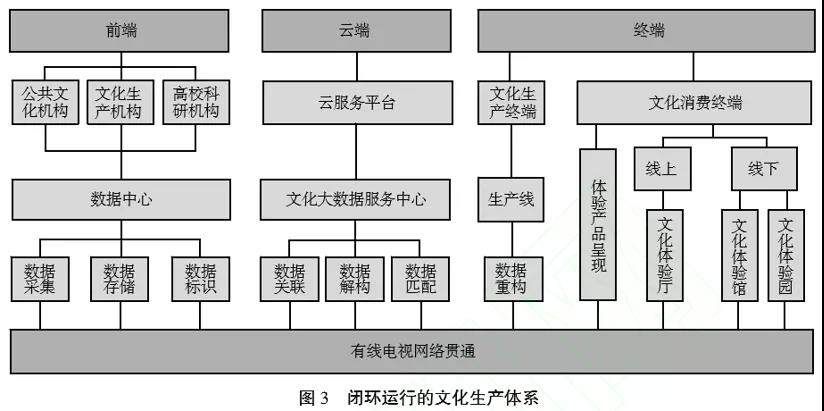

我国文化资源收藏于各类文化教育机构,把分散的文化资源汇聚在一处,既不可能也没必要,物理分散、逻辑集中是合理选择。

文化教育机构采集的藏品数据,经过清理、梳理和标注存入本根服务器,形成文化教育机构的数据中心。分散的上万家文化教育机构的数据中心,构成国家文化大数据体系的前端。前端的藏品数据信息经过有线电视网络汇集于云端,即国家文化大数据云服务平台,与有线电视网络相链接的终端,通过云端访问前端。前端、云端和终端,借助有线电视网络实现互联互通,构成安全可信的闭环系统。(见图3)

在这样一个闭环系统中,云端是前端和终端的枢纽。终端上可检索藏品数据信息,发现可开发数据,获得前端授权即可解构,形成素材,用于文化创作生产,实现数据重构。文化数据的解构和重构信息,同样汇集于云端、呈现于终端。

供给侧的文化大数据挖掘于文化“金矿”、取材于文化“金山”、服务于文化创作生产,从而催生现代化文化生产体系。这样的一个现代文化生产体系使得文化事业和文化产业因此打通。公共文化机构采集的文化数据,既服务于各自的展陈现代化,又贡献于文化创作生产,滋养文化产业。

文化消费和文化生产因此畅通。在这样的闭环系统,消费者可以成为专业性生产者,生产者也会转化为先导性消费者。

文化和科技因此融合。文化数据的采集与清理解构与重构离不开科技的支撑,科技的发明与迭代诞生于文化创作生产之中。

文化业态和文化门类因此贯通。在这样的闭环系统所创作生产的文化产品,都是体验性的,文化体验的样式丰富多彩,跨界是常态,无界可期待。

在这样的闭环系统,将诞生成百上千条生产线,吸引成千上万家企业,聚合上千万生产者和上亿消费者,催生万亿级规模的新产业。

推荐阅读

经典栏目

精彩专题

关注我们

大视频行业颇具影响力的行业社群平台,重要新闻、热点观察、深度评论分析,推动电视行业与各行各业的连接。

集合电视台、网络视听、潮科技等各种好玩信息。

专注于报道广电行业新鲜5G资讯,致力于成为广电行业有权威、有深度的5G自媒体平台。

UHD、4K、8K的最新资讯和最深入的分析,都在这里。

视频产业的专业圈子,人脉、活动、社区,就等你来。

我们只沉淀有深度的信息和数据。

致力于卫星电视信息、卫星通信技术、天地一体网络应用案例、以及广电、通信等产业的市场动态、政策法规和技术资讯的传播。